Liberar la fuerza del Evangelio

- 25 Febrero 2018

- 25 Febrero 2018

- 25 Febrero 2018

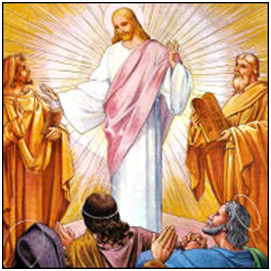

Este relato de la «transfiguración de Jesús»fue desde el comienzo muy popular entre sus seguidores. No es un episodio más. La escena, recreada con diversos recursos de carácter simbólico, es grandiosa. Los evangelistas presentan a Jesús con el rostro resplandeciente mientras conversa con Moisés y Elías.

Este relato de la «transfiguración de Jesús»fue desde el comienzo muy popular entre sus seguidores. No es un episodio más. La escena, recreada con diversos recursos de carácter simbólico, es grandiosa. Los evangelistas presentan a Jesús con el rostro resplandeciente mientras conversa con Moisés y Elías.

Los tres discípulos que lo han acompañado hasta la cumbre de la montaña quedan sobrecogidos. No saben qué pensar de todo aquello. El misterio que envuelve a Jesús es demasiado grande. Marcos dice que estaban asustados.

La escena culmina de forma extraña: «Se formó una nube que los cubrió y salió de la nube una voz: Este es mi Hijo amado; escuchadlo». El movimiento de Jesús nació escuchando su llamada. Su Palabra, recogida más tarde en cuatro pequeños escritos, fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia vive escuchando su Evangelio.

Este mensaje de Jesús encuentra hoy muchos obstáculos para llegar hasta los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Al abandonar la práctica religiosa, muchos han dejado de escucharlo para siempre. Ya no oirán hablar de Jesús si no es de forma casual o distraída.

Este mensaje de Jesús encuentra hoy muchos obstáculos para llegar hasta los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Al abandonar la práctica religiosa, muchos han dejado de escucharlo para siempre. Ya no oirán hablar de Jesús si no es de forma casual o distraída.

Tampoco quienes se acercan a las comunidades cristianas pueden apreciar fácilmente la Palabra de Jesús. Su mensaje se pierde entre otras prácticas, costumbres y doctrinas. Es difícil captar su importancia decisiva. La fuerza liberadora de su Evangelio queda a veces bloqueada por lenguajes y comentarios ajenos a su espíritu.

Sin embargo, también hoy lo único decisivo que puede ofrecer la Iglesia a la sociedad moderna es la Buena Noticia proclamada por Jesús y su proyecto humanizador del reino de Dios.

No podemos seguir reteniendo la fuerza humanizadora de su Palabra.

No podemos seguir reteniendo la fuerza humanizadora de su Palabra.

Hemos de hacer que corra limpia, viva y abundante por nuestras comunidades. Que llegue hasta los hogares, que la puedan conocer quienes buscan un sentido nuevo a sus vidas, que la puedan escuchar quienes viven sin esperanza.

Hemos de aprender a leer juntos el Evangelio. Familiarizarnos con los relatos evangélicos. Ponernos en contacto directo e inmediato con la Buena Noticia de Jesús. En esto hemos de gastar las energías. De aquí empezará la renovación que necesita hoy la Iglesia.

Cuando la institución eclesiástica va perdiendo el poder de atracción que ha tenido durante siglos, hemos de descubrir la atracción que tiene Jesús, el Hijo amado de Dios, para quienes buscan verdad y vida. Dentro de pocos años nos daremos cuenta de que todo nos está empujando a poner con más fidelidad su Buena Noticia en el centro del cristianismo.

Domingo 2 Cuaresma - B

(Marcos 9,2-10)

25 de febrero 2018

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

(Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18; Sal 115; Rom 8, 31b-34; Mc 9, 2-10)

COMENTARIO

COMENTARIO

Hace unos días reflexionábamos sobre la alianza de Dios con Noé; decíamos que en ella se había revelado un Dios de paz, que colgó su arco de guerrero en el cielo y prometió que no iba a matar ya al hombre.

Hoy la Liturgia de la Palabra nos ofrece un texto dramático y a la vez sobrecogedor. Abraham, que llega a la tierra de los cananeos, ve que los habitantes der aquel país ofrecen sacrificios humanos para aplacar a sus dioses. En ese ambiente religioso pagano, él siente que también deberá ofrecer a su propio hijo a Dios. Y cuando se dispone a sacrificarlo, la voz del cielo lo detiene y oye una de las expresiones más transformadoras en el culto a Dios: “¡Abrahán, Abrahán!” Él contestó: “Aquí me tienes.” El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada”. Desde este momento, no solo Dios no matará al hombre, sino que tampoco se complace en los sacrificios humanos como oblación religiosa.

San Ireneo afirma: “La gloria de Dios es que el hombre viva. Y la vida es visión de Dios”. Todo lo que signifique respeto a la vida es manifestación de la gloria divina.

El ángel del Señor señala al cordero trabado en una zarza, imagen profética del verdadero Cordero de Dios, el Hijo amado, que se ofrecerá a Sí mismo en rescate por todos. San Pablo se hace eco de esta ofrenda redentora: “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?”

El ángel del Señor señala al cordero trabado en una zarza, imagen profética del verdadero Cordero de Dios, el Hijo amado, que se ofrecerá a Sí mismo en rescate por todos. San Pablo se hace eco de esta ofrenda redentora: “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?”

El Evangelio presenta el momento de la Transfiguración, en el que se oye la voz del cielo: “Este es mi Hijo amado”. Es fácil encontrar la correspondencia entre el hijo amado de Abraham, que se libró de ser sacrificado, y el Hijo amado de Dios, que se ofreció como víctima para que ningún hijo de los hombres perezca.

Los textos bíblicos no son narraciones sobre algo que sucedió, son revelación viva, y hoy yo puedo sentir que gracias a la ofrenda de Jesús, se me ha devuelto la vida de la gracia, del perdón y la posibilidad de sentirme amado de Dios, hijo amado suyo.

No es pretencioso personalizar los textos y dejar que toquen el alma, y sentir inmerecidamente la invitación a subir con Jesús a lo alto de la montaña para contemplar su rostro de luz. Si acontece durante el camino espiritual la experiencia consoladora de sentir el amor del Señor, será una referencia liberadora y fundante.

Te deseo que gustes la luz del rostro de Jesús y que vivas la experiencia de sentirte amado y mirado por Él

Compartir

Santo Evangelio según San Marcos 9, 2-10. Domingo II de Cuaresma. Ciclo B.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!

Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)

Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)

Señor, quiero apartarme del ruido, de mis actividades, de todo lo que pueda distraerme para entrar a dialogar contigo. Pero hoy, en particular, quiero hablar poco, más bien quiero guardar silencio para que Tú me puedas hablar. Ayúdame a poder escucharte.

Evangelio del día (para orientar tu meditación)

Medita lo que Dios te dice en el Evangelio

Dios pone en nuestra vida montañas por conquistar.

Ahora nos trasladamos al Monte de la Transfiguración donde vemos y contemplamos a un Cristo glorioso. Palpamos con claridad el resplandor de su divinidad. Qué podemos hacer ante tantas maravillas sino contemplar, contemplar y tan solo contemplar la belleza del Señor.

Estamos en presencia de un Dios revestido de una blancura celestial. Ésta es la causa de tanta claridad que nos permite ver lo que los ojos terrenales no logran percibir. Cuántas veces tenemos la gracia de poder ver la intimidad de Dios que se nos revela sin pedir nada a cambio.

Estamos en presencia de un Dios revestido de una blancura celestial. Ésta es la causa de tanta claridad que nos permite ver lo que los ojos terrenales no logran percibir. Cuántas veces tenemos la gracia de poder ver la intimidad de Dios que se nos revela sin pedir nada a cambio.

Es aquí donde las palabras sobran y la imaginación estorba… es aquí donde el silencio y la paz toman gran importancia; un silencio en donde Dios habla desde nuestro interior; una paz interior que trasciende toda preocupación o dificultad.

Aquél a quien tantas veces habíamos visto con indiferencia, con rutina o con cansancio, se nos presenta hoy con majestuosidad. ¿Para qué?... La respuesta Dios la responde de forma personal.

La vida sigue y nos damos cuenta que aún tenemos tantos montes que conquistar. A lo lejos vislumbramos el monte Calvario donde presenciaremos a un hombre vestido al rojo vivo. Ponemos nuestros recuerdos en el pasado y llegamos al monte en donde Cristo nos enseñó las leyes del amor. Tantos montes sobre los cuales hemos caminado y otros tantos que Dios nos invita a conquistar. Pero ahora sólo debemos contemplar…

La ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas, para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de ponernos a la escucha atenta y orante del Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la Palabra de Dios. En esta ascensión espiritual, en esta separación de las cosas mundanas, estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría.

La ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas, para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de ponernos a la escucha atenta y orante del Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la Palabra de Dios. En esta ascensión espiritual, en esta separación de las cosas mundanas, estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría.

(Homilía de S.S. Francisco, 6 de agosto de 2017).

Diálogo con Cristo

Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama.

Propósito

Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.

Contemplar a Jesús en la Eucaristía y compartir las luces que he recibido con alguien a quien le pueden ayudar.

Contemplar a Jesús en la Eucaristía y compartir las luces que he recibido con alguien a quien le pueden ayudar.

Despedida

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

¡Cristo, Rey nuestro! ¡Venga tu Reino! Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.

Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

Transfiguración, lo que Cristo es

Segundo domingo Cuaresma. ¿Sabemos nosotros llenar esos pozos de tristeza con la auténtica felicidad, que es Cristo?

La Transfiguración del Señor es particularmente importante para nosotros por lo que viene a significar. Por una parte, significa lo que Cristo es; Cristo que se manifiesta como lo que Él es ante sus discípulos: como Hijo de Dios. Pero,además, tiene para nosotros un significado muy importante, porque viene a indicar lo que somos nosotros, a lo que estamos llamados, cuál es nuestra vocación.

La Transfiguración del Señor es particularmente importante para nosotros por lo que viene a significar. Por una parte, significa lo que Cristo es; Cristo que se manifiesta como lo que Él es ante sus discípulos: como Hijo de Dios. Pero,además, tiene para nosotros un significado muy importante, porque viene a indicar lo que somos nosotros, a lo que estamos llamados, cuál es nuestra vocación.

Cuando Pedro ve a Cristo transfigurado, resplandeciente como el sol, con sus vestiduras blancas como la nieve, lo que está viendo no es simplemente a Cristo, sino que, de alguna manera, se está viendo a sí mismo y a todos nosotros. Lo que San Pedro ve es el estado en el cual nosotros gloriosos viviremos por la eternidad.

Es un misterio el hecho de que nosotros vayamos a encontrarnos en la eternidad en cuerpo y alma. Y Cristo, con su verdadera humanidad, viene a darnos la explicación de este misterio. Cristo se convierte, por así decir, en la garantía, en la certeza de que, efectivamente, nuestra persona humana no desaparece, de que nuestro ser, nuestra identidad tal y como somos, no se acaba.

Está muy dentro del corazón del hombre el anhelo de felicidad, el anhelo de plenitud. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos precisamente para ser felices. Yo me pregunto si habremos pensado alguna vez que nuestra felicidad está unida a Jesucristo; más aún, que la Transfiguración de Cristo es una manifestación de la verdadera felicidad.

Está muy dentro del corazón del hombre el anhelo de felicidad, el anhelo de plenitud. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos precisamente para ser felices. Yo me pregunto si habremos pensado alguna vez que nuestra felicidad está unida a Jesucristo; más aún, que la Transfiguración de Cristo es una manifestación de la verdadera felicidad.

Si de alguna manera nosotros quisiéramos entender esta unión, podríamos tomar el Evangelio y considerar algunos de los aspectos que nos deja entrever. En primer lugar, la felicidad es tener a Cristo en el corazón como el único que llena el alma, como el único que da explicación a todas las obscuridades, como dice Pedro: "¡Qué bueno es estar aquí contigo!". Pero, al mismo tiempo, tener a Cristo como el único que potencia al máximo nuestra felicidad.

Las personas humanas a veces pretendemos ser felices por nosotros mismos, con nosotros mismos, pero acabamos dándonos cuenta de que eso no se puede. Cuántas veces hay amarguras tremendas en nuestros corazones, cuántas veces hay pozos de tristeza que uno puede tocar cuando va caminando por la vida.

¿Sabemos nosotros llenar esos pozos de tristeza, de amargura o de ceguera con la auténtica felicidad, que es Cristo? Cuando tenemos en nuestra alma una decepción, un problema, una lucha, una inquietud, una frustración, ¿sabemos auténticamente meter a Jesucristo dentro de nuestro corazón diciéndole: «¡Qué bueno es estar aquí!»?

Hay una segunda parte de la felicidad, la cual se ve simbolizada en la presencia de Moisés y de Elías. Moisés y Elías, para la mentalidad judía, no son simplemente dos personaje históricos, sino que representan el primero la Ley, y el segundo a los Profetas. Ellos nos hablan de la plenitud que es Cristo como Palabra de Dios, como manifestación y revelación del Señor a su pueblo. La plenitud es parte de la felicidad. Cuando uno se siente triste es porque algo falta, es porque no tiene algo. Cuando una persona nos entristece, en el fondo, no es por otra cosa sino porque nos quitó algo de nuestro corazón y de nuestra alma. Cuando una persona nos defrauda y nos causa tristeza, es porque no nos dio todo lo que nosotros esperábamos que nos diera. Cuando una situación nos pone tristes o cuando pensamos en alguien y nos entristecemos es porque hay siempre una ausencia; no hay plenitud.

La Transfiguración del Señor nos habla de la plenitud, nos habla de que no existen carencias, de que no existen limitaciones, de que no existen ausencias. Cuántas veces las ausencias de los seres queridos son tremendos motivos de tristeza y de pena. Ausencias físicas unas veces, ausencias espirituales otras; ausencias producidas por una distancia que hay en kilómetros medibles, o ausencias producidas por una distancia afectiva.

La Transfiguración del Señor nos habla de la plenitud, nos habla de que no existen carencias, de que no existen limitaciones, de que no existen ausencias. Cuántas veces las ausencias de los seres queridos son tremendos motivos de tristeza y de pena. Ausencias físicas unas veces, ausencias espirituales otras; ausencias producidas por una distancia que hay en kilómetros medibles, o ausencias producidas por una distancia afectiva.

Aprendamos a compartir con Cristo todo lo que Él ha venido a hacer a este mundo. El saber ofrecernos, ser capaces de entregarnos a nuestro Señor cada día para resucitar con Él cada día. "Si con Él morimos -dice San Pablo- resucitaremos con Él. Si con Él sufrimos, gozaremos con Él". La Transfiguración viene a significar, de una forma muy particular, nuestra unión con Cristo.

Ojalá que en este día no nos quedemos simplemente a ver la Transfiguración como un milagro más, tal vez un poquito más espectacular por parte de Cristo, sino que, viendo a Cristo Transfigurado, nos demos cuenta de que ésa es nuestra identidad, de que ahí está nuestra felicidad. Una felicidad que vamos a ser capaces de tener sola y únicamente a través de la comunión con los demás, a través de la comunión con Dios. Una felicidad que no va a significar otra cosa sino la plenitud absoluta de Dios y de todo lo que nosotros somos en nuestra vida; una felicidad a la que vamos a llegar a través de ese estar con Cristo todos los días, muriendo con Él, resucitando con Él, identificándonos con Él en todas las cosas que hagamos.

Pidamos para nosotros la gracia de identificarnos con Cristo como fuente de felicidad. Pidámosla también para los que están dentro de nuestro corazón y para aquellas personas que no son capaces de encontrar que estar con Cristo es lo mejor que un hombre o que una mujer pueden tener en su vida.

Transformación; II Domingo de Cuaresma

No basta conocer y saber que Jesús es el Mesías, debemos cambiar: “Ese es mi Hijo amado; escúchenlo”.

Lecturas:

Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18: “Toma a tu hijo único… y ofrécemelo en sacrificio”

Salmo 115: “Siempre confiaré en el Señor”

Romanos 8, 31-34: “Dios nos entregó a su propio Hijo”.

San Marcos 9, 2-10: “Éste es mi Hijo amado”

Una nube impresionante de mariposas monarca se extiende por los campos mazahuas, entre el Estado de México y Michoacán. A unos pocos días de su retorno a tierras canadienses, despliegan sus colores por las inmensas montañas adornadas de oyameles, cedros y pinos. Los indígenas asombrados por su belleza, las llaman “parákata animécheri”, palomas o mariposas de las almas o de los difuntos, quizás porque llegan a sus santuarios en torno a la noche de las ánimas; quizás porque han visto transformarse las diminutas y escondidas larvas en una de las más fuertes mariposas capaces de volar cinco mil kilómetros en su regreso. Sólo las que han dejado atrás su vida de orugas y han soportado pacientemente la oscuridad y el largo silencio del capullo, desarrollan unas alas capaces de resistir el extenuante viaje; sólo las que rompen la protección y seguridad que las resguardan pueden emprender la aventura. Símbolo del cristiano en esta cuaresma de silencio y oscuridad que llevan a transformación y plenitud.

Una nube impresionante de mariposas monarca se extiende por los campos mazahuas, entre el Estado de México y Michoacán. A unos pocos días de su retorno a tierras canadienses, despliegan sus colores por las inmensas montañas adornadas de oyameles, cedros y pinos. Los indígenas asombrados por su belleza, las llaman “parákata animécheri”, palomas o mariposas de las almas o de los difuntos, quizás porque llegan a sus santuarios en torno a la noche de las ánimas; quizás porque han visto transformarse las diminutas y escondidas larvas en una de las más fuertes mariposas capaces de volar cinco mil kilómetros en su regreso. Sólo las que han dejado atrás su vida de orugas y han soportado pacientemente la oscuridad y el largo silencio del capullo, desarrollan unas alas capaces de resistir el extenuante viaje; sólo las que rompen la protección y seguridad que las resguardan pueden emprender la aventura. Símbolo del cristiano en esta cuaresma de silencio y oscuridad que llevan a transformación y plenitud.

Colocada en el centro del Evangelio de San Marcos, la transfiguración de Jesús se presenta como una de las escenas más importantes del Nuevo Testamento. Es como mirar la meta hacia donde se dirigen los pasos para no escatimar las dificultades del camino. San Marcos nos ayuda a descubrir, a través del propio descubrimiento de los discípulos, la identidad de Jesús y a la vez el sentido del propio camino. En este camino de descubrimiento no puede faltar la gran clave de interpretación para comprender el misterio de Jesús: su pasión y resurrección. Tras las crisis y las dudas que pueden asaltar a los discípulos al contemplar a un Mesías no triunfal sino entregado, es Dios mismo quien habla para confirmar a Jesús en el camino que ha elegido. Es como una nueva revelación parecida a la del Bautismo pero ahora dirigida también a los discípulos. Pero no basta conocer y saber que Jesús es el Mesías, el contemplarlo se convierte en una norma de vida: “Ese es mi Hijo amado; escúchenlo”.

Colocada en el centro del Evangelio de San Marcos, la transfiguración de Jesús se presenta como una de las escenas más importantes del Nuevo Testamento. Es como mirar la meta hacia donde se dirigen los pasos para no escatimar las dificultades del camino. San Marcos nos ayuda a descubrir, a través del propio descubrimiento de los discípulos, la identidad de Jesús y a la vez el sentido del propio camino. En este camino de descubrimiento no puede faltar la gran clave de interpretación para comprender el misterio de Jesús: su pasión y resurrección. Tras las crisis y las dudas que pueden asaltar a los discípulos al contemplar a un Mesías no triunfal sino entregado, es Dios mismo quien habla para confirmar a Jesús en el camino que ha elegido. Es como una nueva revelación parecida a la del Bautismo pero ahora dirigida también a los discípulos. Pero no basta conocer y saber que Jesús es el Mesías, el contemplarlo se convierte en una norma de vida: “Ese es mi Hijo amado; escúchenlo”.

El camino de la Transfiguración nos explica el camino de la cuaresma: es el tiempo de recogimiento y silencio, de dolor y fortalecimiento, pero no para quedarse ocultos y sobreprotegidos desdeñando el compromiso diario que nos lleve a transformar la realidad. Hay tiempo de descubrimiento del Señor y de nutrirse de sus enseñanzas, pero no para aislarlos irresponsablemente de un mundo que nos exige nuestra participación y nuestro compromiso. El cristiano se tiene que abrir y romper las protecciones para salir a enfrentarse a un mundo de injusticias y sin sentido, donde se lucha en medio de las tinieblas pero buscando, anhelando, un sentido y una orientación para sus esfuerzos.El discípulo tiene el compromiso de romper sus capullos y no vivir entre algodones, inmiscuirse en la vida diaria para transformarla, probar el amargo sabor de la incomprensión pero nunca perder el sentido de su actividad. Hay que arriesgarse para ver la luz, pero no volar sin sentido, a tontas y a locas, sino recordar qué es lo que da orientación a nuestra vida: la muerte y resurrección de Jesús. Así enfrentaremos las actividades diarias y les daremos su justo valor.

Cualquiera de nosotros puede verse sumido en un abismo de dudas y desaliento al contemplar tanto el proyecto personal, como la vida de la Iglesia o el desarrollo de la sociedad. Son tiempos de falta de ideales, de tensiones y guerras, de injusticias y corrupción, que pueden llevarnos a una desilusión y abatimiento. Nos hemos equivocado en esperar resultados fáciles e inmediatos sin tener presente la sabiduría y la paciencia de las contradicciones de la cruz. Y hoy el Señor Jesús también nos llama a nosotros para que lo contemplemos y nos llenemos de esperanza, no en el triunfo fácil, no en la conquista victoriosa, sino en su mismo camino y enseñanza. Hay que darse todo para llegar a su victoria.

Cualquiera de nosotros puede verse sumido en un abismo de dudas y desaliento al contemplar tanto el proyecto personal, como la vida de la Iglesia o el desarrollo de la sociedad. Son tiempos de falta de ideales, de tensiones y guerras, de injusticias y corrupción, que pueden llevarnos a una desilusión y abatimiento. Nos hemos equivocado en esperar resultados fáciles e inmediatos sin tener presente la sabiduría y la paciencia de las contradicciones de la cruz. Y hoy el Señor Jesús también nos llama a nosotros para que lo contemplemos y nos llenemos de esperanza, no en el triunfo fácil, no en la conquista victoriosa, sino en su mismo camino y enseñanza. Hay que darse todo para llegar a su victoria.

En medio de dos anuncios de la pasión, san Marcos nos presenta la Transfiguración como para asegurar que la cruz es el camino para la glorificación. A Pedro le costaba trabajo aceptar la cruz, pero no le costó ningún trabajo aceptar la Transfiguración a tal grado de decir: “¡Qué a gusto estamos aquí!” Por un lado no había sufrimiento, pero por otro estaba la seguridad que da tener a Moisés y a Elías de su lado, la ley y los profetas. La voz venida del cielo da todo el sentido a este episodio: “Este es mi Hijo amado, escúchenlo”. Ya no estará la seguridad ni en la ley, ni en los profetas, ni el templo, ni en el sacrificio. El requisito es escuchar a Jesús y guardar su palabra. Así la Transfiguración se convierte en la seguridad del verdadero discípulo: se entrega a Jesús y no rehúye todo el dolor que implica escuchar la palabra porque ha pre-visto la gloria. Más que un episodio aislado en la vida de Jesús es símbolo real de todo el cambio y la transformación que hace de la religión judía y del concepto de Mesías que prevalecía en los tiempos de Jesús. Ahora también nosotros corremos el riesgo de parecernos a Pedro que nos cobijamos con la ley y nuestras costumbres y no nos arriesgamos a escuchar realmente lo que quiere Jesús. Que al contemplar su rostro luminoso estemos también dispuestos a cargar la cruz y hacer su mismo camino.

¿Nos dejamos llevar por nuestras seguridades y no nos arriesgamos a seguir a Jesús en su camino? ¿Cómo escuchamos su Palabra y la hacemos vida en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros miedos que nos impiden salir de nosotros mismos e ir en busca de los demás al estilo de Jesús? ¿A qué nos compromete el contemplar a Jesús Transfigurado?

Padre Bueno, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria y nos comprometamos en la transformación de nuestro mundo. Amén.

Transfigurar la resurrección o poner de nuevo en juego una palabra culturalmente opacada (2 B Cuaresma 2018)

Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan,

y los condujo a ellos solos a un monte elevado.

Allí se transfiguró en presencia de ellos.

Sus vestiduras se volvieron esplendentes, blanquísimas,

como ningún batanero en el mundo sería capaz de blanquearlas.

Y aparecieron a su vista Elías y Moisés,

y estaban conversando con Jesús.

Pedro dijo a Jesús:

– «Maestro, ¡es lindísimo para nosotros estar aquí!

Hagamos tres carpas, para ti una, para Moisés una y para Elías una.»

Pedro no sabía qué responder (al acontecimiento),

porque estaban fuera de sí por el terror.

Y se formó una nube ensombreciéndolos,

y vino una voz de la nube:

– «Este es mi Hijo dilecto, escúchenlo a Él.»

Súbitamente, mirando a su alrededor, ya no vieron a nadie,

sino a Jesús solo con ellos.

Mientras bajaban del monte,

Jesús les previno de no contar lo que habían visto,

hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.

Ellos guardaron la cosa para sí,

y se preguntaban qué significaría

«resucitar de entre los muertos» (Mc 9, 2-10).

Contemplación

Cómo no decirlo de nuevo: los cristianos creemos en la resurrección de los muertos.

El solo hecho de formularlo así – de decir “resurrección”- hace sentir cuánto se ha opacado esta palabra. Necesitamos que se nos transfigure. Y nada mejor que el evangelio de hoy para hacerle recobrar a esta palabra que es el centro ardiente de nuestra fe toda su fuerza original de modo tal que nuestro corazón se adhiera a ella con la alegría de los primeros creyentes.

El solo hecho de formularlo así – de decir “resurrección”- hace sentir cuánto se ha opacado esta palabra. Necesitamos que se nos transfigure. Y nada mejor que el evangelio de hoy para hacerle recobrar a esta palabra que es el centro ardiente de nuestra fe toda su fuerza original de modo tal que nuestro corazón se adhiera a ella con la alegría de los primeros creyentes.

Las palabras, como las casas, sufren el paso del tiempo. Se las revoca, se las pinta de otro color, se les construye encima…, pedazos de ellas van a parar a otras.

Palabras potentes que salieron del lenguaje común para nombrar un acontecimiento nuevo y se convirtieron en “palabras mágicas”, se desgastan con el tiempo. Se las usa para cualquier cosa y se depotencian.

Caridad, por ejemplo. La caridad expresaba un tipo de amor alegre y gratuito, un amor que el Espíritu derramaba a cada persona que creía en Jesús y que hacía que todas las relaciones comunitarias brillaran con luz propia, al punto de hacer decir a la gente, viendo a los cristianos: “Cómo se aman!”…, la caridad, sufrió una especie de “privatización”. Quedó asociada a “instituciones de caridad”. La fuerza de irradiación que nació del corazón de los santos que pusieron en práctica este amor caritativo y lo convirtieron en institución quedó reducido a dar una limosna o atender a gente que “necesita caridad”. La gente poderosa y autosuficiente, que la publicidad nos incita a que seamos, es gente que “no necesita caridad”.

Con la palabra Resurrección pasó otra cosa. Los términos para nombrar lo que aconteció a Jesús el domingo después de su muerte en la Cruz, eran términos que se usaban para algo tan cotidiano como “ponerse de pie”. “Egeirei” -erguirse- y “anastasis” -levantarse-, eran palabras que se usaban para expresar que uno se despierta del sueño y se levanta otra vez por la mañana. Hoy la palabra “resurrección”, perdió aquel sentido cotidiano de “levantarse” y suscita imágenes médicas -resucitación artificial- y de series de ciencia ficción -“Resurrection”.

Con la palabra Resurrección pasó otra cosa. Los términos para nombrar lo que aconteció a Jesús el domingo después de su muerte en la Cruz, eran términos que se usaban para algo tan cotidiano como “ponerse de pie”. “Egeirei” -erguirse- y “anastasis” -levantarse-, eran palabras que se usaban para expresar que uno se despierta del sueño y se levanta otra vez por la mañana. Hoy la palabra “resurrección”, perdió aquel sentido cotidiano de “levantarse” y suscita imágenes médicas -resucitación artificial- y de series de ciencia ficción -“Resurrection”.

Estos cambios y usos para otras cosas que sufren las palabras influyen en nuestra mentalidad y si no tenemos un pensamiento crítico, al usar la palabra resurreción podemos terminar pensando algo que no tiene nada que ver con lo que dice Jesús e incluso algo totalmente contrario!

Por tanto, es mejor -como siempre- partir de lo que dice el evangelio respecto a lo que pasaba en la cabeza de los tres amigos y discípulos del Señor a Quien acababan de ver “transfigurado”:

“Se preguntaban qué significaría ‘levantarse de entre los muertos'” (Mc 9, 10).

Evangélicamente podemos preguntarnos como los discípulos qué significa “resucitar” y pedirle al Señor que nos lo vaya aclarando. Cosa que, como veremos, requiere todo el evangelio y toda la historia de la humanidad, así que no hay apuro.

Jesús, aquel día, les había dicho algo totalmente nuevo. No es que la palabra les resultara totalmente ajena. De hecho en la Escritura se habla de que Dios puede volver a dar vida a los muertos. El profeta Oseas dice: “Volvamos al Señor! Después de dos días nos hará revivir; al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia” (Os 6, 1). La palabra que utiliza Oseas es “qum“, levantarse y es la misma que Jesús utilizó para “resucitar” a la hija de Jairo y que quedó en nuestro vocabulario: Talitá qum!, niña levántate!. Pero la referencia tan directa del Señor a su persona, no la entendieron. Así que también a nosotros puede hacernos bien preguntarnos: que quiere decir “resucitar de entre los muertos”.

Cuando el Señor se les apareció vivo, luego que lo habían visto crucificado y puesto en el sepulcro, comenzaron a experimentar todo lo que implicaba esto de “haberse levantado de la muerte”. No se trataba sólo del hecho de haber estado muerto y volver a la vida, sino que la vida entera de Jesús les resultaba ahora “igual y distinta” a la vez. Este es el punto: al hablar de resurrección hablamos de una vida “igual y distinta”.

Trabajo crítico de transfiguración

Trabajo crítico de transfiguración

Y para pensar esto tenemos que hacer un doble trabajo crítico ( de transfiguración): primero, sacarnos de la cabeza las imágenes “modernas” de aparatos médicos y series televisivas; segundo, tenemos que desopacar las palabras usadas en la liturgia para que readquieran su esplendor original.

Cuando uno lee los testimonios de la resurrección -de los ángeles, de las discípulas, de María Magdalena, de Pedro y Juan, de los discípulos…- resalta otra frase que va unida a la expresión: “se levantó de la muerte” (como quien se levanta de una enfermedad o del sueño). Esa palabra es “He visto”, “hemos visto al Señor”.

El primer anuncio de María Magdalena es el más hermoso (y hay pocos íconos de este momento tan trascendental en la vida de la Iglesia):

“He visto al Señor y me ha dicho estas cosas” (Jn 20, 18).

Este evangelio de María Magdalena a los Apóstoles contiene todo. Porque María no “ha visto” simplemente a Jesús como estaba en ese momento, sino que lo “ha visto” en Persona con su vida entera. Una breve anécdota puede ayudar: Ayer una hermana de las Pobres Bonaerenses me llamó para decirme que se abría la causa de canonización de la Hna Bernadita, muy querida por muchos de nosotros en nuestra época de formación. Me pedía un testimonio de su vida. Yo me alegré mucho y se me ocurrió decirle que, en realidad, tenía pocos “hechos” para contar, pero que mi recuerdo de ella era de su persona: de su maternidad espiritual, de su ternura y de su viveza, porque ponía cara de abuelita inocente pero no se le pasaba una… Le decía que hay gente que se transparenta toda en cada pequeño gesto y uno, en lo que hace, “ve” su persona.

En “verlo y escucharlo a Él” está todo

Algo de esto es lo que sucede en la transfiguración y está también contenido en ese “he visto al Señor” de la Magdalena. En “verlo y escucharlo a Él” está todo. Los demás testimonios irán por este mismo cauce: Hemos visto al Señor… Los discípulos se alegraron al ver al Señor. El Señor ha resucitado y se ha “vuelto visible” (ofte; se le apareció) a Pedro. Los de Emaús contaron cómo se les habían caído las escamas de los ojos y habían “reconocido al Señor al partir el pan”.

Algo de esto es lo que sucede en la transfiguración y está también contenido en ese “he visto al Señor” de la Magdalena. En “verlo y escucharlo a Él” está todo. Los demás testimonios irán por este mismo cauce: Hemos visto al Señor… Los discípulos se alegraron al ver al Señor. El Señor ha resucitado y se ha “vuelto visible” (ofte; se le apareció) a Pedro. Los de Emaús contaron cómo se les habían caído las escamas de los ojos y habían “reconocido al Señor al partir el pan”.

La experiencia es que al mismo Jesús que conocían, al que habían visto muerto, ahora lo veían vivo y sus palabras cobraban otro sentido. Y cada uno recogía cuidadosamente las palabras que el Señor le decía y se las comunicaba a la comunidad con gran alegría. Así nacieron los evangelios!

Es decir: la experiencia de la resurrección no es solo la de un “hecho físico” que le acontece a la carne del Señor, sino la experiencia de entrar otra vez en contacto con su Persona que, por una parte, se les presenta como siempre -saluda, come con ellos, se deja tocar- y, por otra parte, se presenta con características totalmente nuevas -se hace visible en medio de ellos estando las puertas cerradas, los acompaña por el camino sin darse a conocer y luego se deja ver (se transfigura)…

Y aquí nos encontramos nuevamente con la “transfiguración”, que fue una experiencia única en la vida de la comunidad, testimoniada por Pedro, Santiago y Juan. En ella “vieron” a Jesús en todo ese esplendor y gloria que estaban velados en su interior y que relucían en sus milagros, en algún destello de su mirada, en la fuerza irresistible de su predicación.

Y aquí nos encontramos nuevamente con la “transfiguración”, que fue una experiencia única en la vida de la comunidad, testimoniada por Pedro, Santiago y Juan. En ella “vieron” a Jesús en todo ese esplendor y gloria que estaban velados en su interior y que relucían en sus milagros, en algún destello de su mirada, en la fuerza irresistible de su predicación.

Jesús vivía desde antes de la Resurrección con una Vida totalmente distinta en medio de la vida normal. Podemos decir que la Resurrección solo “liberó” o desató lo que había estado contenido y escondido y que se dejaba ver por momentos.

Jesús siempre fue un “Jesús resucitado”, en el sentido de “levantado de toda postración y despierto de todo sueño”. El Señor vivió siempre “de pie”, erguido, vivió “de lo alto”, del Espíritu, lleno de poder para hacer el bien, para sanar, para enseñar a amar y a adorar.

Luego de la resurrección los discípulos recuperan esta vida que habían compartido sin tener total conciencia: recuperan en la fe toda la vida del Señor como vivida por Alguien que es Dios con nosotros, que fue especialmente Dios con ellos.

Estas cosas son las que tenemos que recuperar también, en la oración contemplativa que es, literalmente, “ver al Señor”.

La contemplación es fruto del Señor que “se aparece” “que se deja ver” y -consolándonos- nos dice “estas palabras” para que las anunciemos y vivamos. La contemplación es experiencia del Señor resucitado y transfigurado, ni más ni menos, sino exactamente igual que la que tuvieron las discípulas y los discípulos. Porque el Señor no resucita sino para que “lo veamos en Galilea” y para “decirnos todas sus cosas” y “abrirnos la Escritura” y “recordarnos todo lo que nos había dicho”.

El evangelio no es otra cosa que “las palabras que el Señor les dijo que dijeran” a Magdalena, a los de Emaús, a los doce. Son Palabras cargadas con la fuerza del Resucitado que los envía a decírnoslas!

Contemplar es resucitar

Leer, saborear y pedir la gracia de entender estas palabras -el Evangelio- es igual no solo a “ver a Jesús resucitado”, a que se nos “aparezca” por el camino, sino que es igual a “resucitar“. Más allá de la resurrección final, que no es más misteriosa que nuestro nacimiento y la creación del Universo, podemos vivir una “resurrección actual”, participando de la resurrección del Señor, mediante el contacto eclesial con los testigos a los que el Señor se les va apareciendo a lo largo de la historia, a los que les va haciendo experimentar la fuerza carismática de alguna de sus palabras que ellos, como testigos, convierten en obras de misericordia y de comunión fraterna.

Leer, saborear y pedir la gracia de entender estas palabras -el Evangelio- es igual no solo a “ver a Jesús resucitado”, a que se nos “aparezca” por el camino, sino que es igual a “resucitar“. Más allá de la resurrección final, que no es más misteriosa que nuestro nacimiento y la creación del Universo, podemos vivir una “resurrección actual”, participando de la resurrección del Señor, mediante el contacto eclesial con los testigos a los que el Señor se les va apareciendo a lo largo de la historia, a los que les va haciendo experimentar la fuerza carismática de alguna de sus palabras que ellos, como testigos, convierten en obras de misericordia y de comunión fraterna.

Este participar de la resurrección de Cristo no es algo añadido, algo que sería pleno en Él y que a nosotros se nos regalaría con cuentagotas o vaya a saber uno cómo y cuando. La resurrección en cuanto “dejarse ver y tocar y poder hablar y hacer recordar todo lo que dijo e hizo por nosotros” es algo del Señor que es “enteramente para nosotros”.

Lo que quiero decir es que Cristo siempre vivió con una vida que era la misma nuestra y más, infinitamente más, en tanto que vida del mismo Dios. Y esa vida suya, toda para nosotros, que fue comunicando a todos los que encontraba, como nos narran los evangelios -Cristo pasó haciendo el bien (se acostaba “cansado de haber hecho todo el bien posible” como dice el Papa Francisco que debemos vivir y él mismo da buen ejemplo)-, es ahora una vida que, gracias a la resurrección, está toda a disposición de quien la quiera vivir y compartir.

Eso son los sacramentos: estar bautizados -sumergidos- enteramente en la vida de Jesús (podríamos decir “en su evangelio”, como si pudiéramos vivir dentro del evangelio y reeditar, en cada situación, alguna escena y meterla en nuestra vida como quien siembra una semilla buena que da ciento por uno en flores y frutos).

En la Eucaristía, entramos en comunión con la carne de Cristo resucitada, podemos estar con él compartiendo como los suyos en la última cena, podemos estar en el Calvario -como dice Francisco- comulgando en Jesús que muere en la Cruz con todos los que sufren y mueren en el mundo. Y así en cada sacramento: vida plena que es toda para nosotros.

Bueno. La contemplación salió de un solo tirón, sin pensarla, partiendo de la dificultad para incorporar esa palabra “resurrección” y para mí es toda una experiencia de cómo una palabra puede volver a ponerse en pie y regalarnos tanto.

“Estar en el mundo, pero no ser del mundo”: meditación de Cuaresma

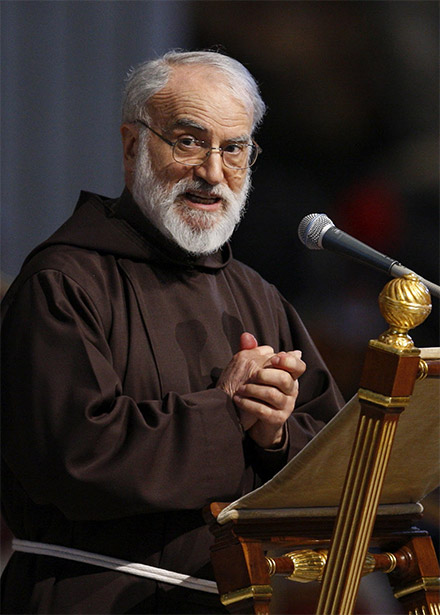

Primera predicación del P. Raniero Cantalamessa

23 FEBRERO 2018

El P. Raniero Cantalamessa © Vatican Media

(ZENIT – 23 feb. 2018).- El Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, impartió esta mañana su primera predicación de Cuaresma a partir de la frase: “No os conforméis a la mentalidad de este mundo”, que se lee en la Carta de San Pablo a los Romanos (12, 2).

(ZENIT – 23 feb. 2018).- El Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, impartió esta mañana su primera predicación de Cuaresma a partir de la frase: “No os conforméis a la mentalidad de este mundo”, que se lee en la Carta de San Pablo a los Romanos (12, 2).

La charla cuaresmal ha tenido lugar esta mañana, 23 de febrero de 2018, a las 9 horas, en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico .

A continuación, sigue el texto de la predicación del P. Cantalamessa:

«No os conforméis a la mentalidad de este mundo» (Rom 12,2)

«No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto» (Rom 12,2).

En una sociedad en la que cada uno se siente investido con la tarea de transformar el mundo o la Iglesia, cae esta palabra de Dios que invita a transformarse uno mismo. «No os amoldéis a este mundo»: después de estas palabras habríamos esperado que se nos dijera: «¡Pero transformadlo!»; en cambio nos dice: «¡Sino transformaos!». Transformad, sí, el mundo, pero el mundo que está dentro de vosotros, antes de creer poder transformar el mundo que está fuera de vosotros.

Será esta palabra de Dios, sacada de la Carta a los Romanos, la que nos introduzca este año en el espíritu de la Cuaresma. Como desde hace algunos años, dedicamos la primera meditación a una introducción general a la Cuaresma, sin entrar en el tema específico del programa, también por la ausencia de parte del auditorio ocupado en otro lugar en los Ejercicios Espirituales.

Los cristianos y el mundo

Demos primero una mirada a cómo este ideal del apartamiento del mundo ha sido comprendido y vivido desde el Evangelio hasta nuestros días. Conviene tener en cuenta siempre las experiencias del pasado si se quieren comprender las necesidades del presente.

En los evangelios sinópticos la palabra «mundo» (kosmos) casi siempre se entiende en sentido moralmente neutro. Tomado en sentido espacial, mundo indica la tierra y el universo («Id por todo el mundo»); tomado en sentido temporal, indica el tiempo o el «siglo» (aion) presente. Con Pablo, y más aún con Juan, la palabra «mundo», se carga de una relevancia moral y viene a significar, la mayoría de las veces, el mundo como ha llegado a ser tras el pecado y bajo el dominio de Satanás, «el Dios de este mundo» (2 Cor 4,4). De ahí la exhortación de Pablo de la que hemos partido y aquella, casi idéntica, de Juan en su Primera Carta:

En los evangelios sinópticos la palabra «mundo» (kosmos) casi siempre se entiende en sentido moralmente neutro. Tomado en sentido espacial, mundo indica la tierra y el universo («Id por todo el mundo»); tomado en sentido temporal, indica el tiempo o el «siglo» (aion) presente. Con Pablo, y más aún con Juan, la palabra «mundo», se carga de una relevancia moral y viene a significar, la mayoría de las veces, el mundo como ha llegado a ser tras el pecado y bajo el dominio de Satanás, «el Dios de este mundo» (2 Cor 4,4). De ahí la exhortación de Pablo de la que hemos partido y aquella, casi idéntica, de Juan en su Primera Carta:

« No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo —la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la arrogancia del dinero—, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo» (1 Jn 2, 15-16).

Todo esto no conduce nunca a perder de vista que el mundo en sí mismo, a pesar de todo, es y seguirá siendo, la realidad buena creada por Dios, que Dios ama y que ha venido a salvar, no a juzgar: «Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16).

La actitud hacia el mundo que Jesús propone a sus discípulos está encerrada en dos preposiciones: estar en el mundo, pero no ser del mundo: «Ya no voy a estar en el mundo —dice dirigido al Padre—; pero ellos están en el mundo […]. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo» (Jn 17,11.16).

Durante los tres primeros siglos, los discípulos se muestran conscientes de esta posición suya única. La Carta a Diogneto, escrito anónimo de final del siglo II, describe así el sentimiento que los cristianos tenían de sí mismos en el mundo:

Durante los tres primeros siglos, los discípulos se muestran conscientes de esta posición suya única. La Carta a Diogneto, escrito anónimo de final del siglo II, describe así el sentimiento que los cristianos tenían de sí mismos en el mundo:

«Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne».

Sinteticemos al máximo la continuación de la historia. Cuando el cristianismo se convierte en religión tolerada y luego muy pronto protegida y favorecida, la tensión entre el cristiano y el mundo tiende inevitablemente a atenuarse, porque el mundo ya se ha convertido, o al menos es considerado, «un mundo cristiano». Se asiste así a un doble fenómeno. Por una parte, los grupos de creyentes deseosos de permanecer como sal de la tierra y no perder el sabor, huyen, también físicamente, del mundo y se retiran al desierto. Nace el monacato teniendo como enseña el lema dirigido al monje Arsenio: «Fuge, tasce, quiesce», «Huye, calla, vive retirado».

Al mismo tiempo, los pastores de la Iglesia y los espíritus más iluminados tratan de adaptar el ideal del apartamiento del mundo a todos los creyentes, proponiendo una huida no material, sino espiritual del mundo. San Basilio en Oriente y san Agustín en Occidente conocen el pensamiento de Platón sobre todo en la versión ascética que había asumido con el discípulo Plotino. En esta atmósfera cultural estaba vivo el ideal de la fuga del mundo. Sin embargo, se trataba de una fuga, por así decirlo, en vertical, no en horizontal, hacia arriba, no hacia el desierto. Consiste en elevarse por encima de la multiplicidad de las cosas materiales y las pasiones humanas, para unirse a lo que es divino, incorruptible y eterno.

Los Padres de la Iglesia —los capadocios en primera línea— proponen una ascética cristiana que responde a esta exigencia religiosa y adopta su lenguaje, sin sacrificar nunca a ella, sin embargo, los valores propios del Evangelio. Para empezar, la fuga del mundo inculcada por ellos es obra de la gracia más que del esfuerzo humano. El acto fundamental no está al final del camino, sino en su comienzo, en el bautismo. Por eso, no está reservada a pocos espíritus cultos, sino abierta a todos. San Ambrosio escribirá un tratadito Sobre la huida del mundo, dirigiéndolo a todos los neófitos. La separación del mundo que él propone es sobre todo afectiva: «La fuga —dice— no consiste en abandonar la tierra, sino, permaneciendo en la tierra, en observar la justicia y la sobriedad, en renunciar a los vicios y no al uso de los alimentos».

Este ideal de desprendimiento y fuga del mundo acompañará, en formas diversas, toda la historia de la espiritualidad cristiana. Una oración de la liturgia lo resume en el lema: «Terrena despicere et amare caelestia», «despreciar las cosas de la tierra y amar las del cielo».

La crisis del ideal de la «fuga mundi»

Las cosas han cambiado en la época cercana a nosotros. Nosotros hemos atravesado, a propósito del ideal de la separación del mundo, una fase «crítica», es decir, un período en que dicho ideal fue «criticado» y mirado con sospecha. Esta crisis tiene raíces remotas. Comienza —al menos a nivel teórico— con el humanismo del renacimiento que produce el auge del interés y entusiasmo, a veces de matriz paganizante, por los valores mundanos. Pero el factor determinante de la crisis hay que verlo en el fenómeno de la llamada «secularización», que comenzó con la Ilustración y alcanzó su punto álgido en el siglo XX.

El cambio más evidente se refiere precisamente al concepto de mundo o de siglo. En toda la historia de la espiritualidad cristiana, la palabra saeculum, había tenido una connotación tendencialmente negativa, o al menos ambigua. Indicaba el tiempo presente sometido al pecado, en oposición al siglo futuro o a la eternidad. Con el paso de pocas décadas, cambió de signo, hasta asumir, en los años ‘60 y ‘70, un significado muy positivo. Algunos títulos de libros que salieron en aquellos años, como El significado secular del Evangelio, de Paul van Buren, y La ciudad secular, de Harvey Cox, ponen en evidencia, por sí solos, este significado nuevo, optimista, de «siglo» y de «secular». Nació una «teología de la secularización».

Sin embargo, todo esto ha contribuido a alimentar en algunos un optimismo exagerado respecto del mundo, que no tiene en cuenta suficientemente su otra cara: aquella por la que está «bajo el maligno» y se opone al espíritu de Cristo (cf. Jn 14,17). En un determinado momento nos hemos dado cuenta de que al ideal tradicional de la fuga «del» mundo, se había sustituido, en la mente de muchos (también entre el clero y los religiosos), por el ideal de una fuga «hacia» el mundo, es decir, una mundanización.

En este contexto se escribieron algunas de las cosas más absurdas y delirantes que jamás se han pasado bajo el nombre de «teología». La primera de ellas es la idea de que Dios mismo se seculariza y se mundaniza, cuando se anula como Dios para hacerse hombre. Estamos ante la llamada «Teología de la muerte de Dios». Existe también una sana teología de la secularización en que ésta no es vista como algo opuesto al Evangelio, sino más bien como un producto de él. Pero no es ésa la teología de la que estamos hablando.

Alguien ha hecho notar que las «teologías de la secularización» mencionadas no eran otra cosa que un intento apologético tendente «a proporcionar una justificación ideológica de la indiferencia religiosa del hombre moderno»; eran también «la ideología que las Iglesias necesitaban para justificar su creciente marginación». Pronto se hizo claro que estábamos en un callejón sin salida; en pocos años no se habló ya casi de teología de la secularización y algunos de sus mismos promotores tomaron distancias.

Como siempre, tocar el fondo de una crisis es la ocasión para volver a interrogar a la Palabra de Dios «viva y eterna». Escuchamos de nuevo, pues, la exhortación de Pablo: «No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto».

Para el Nuevo Testamento, ya sabemos cuál es el mundo al cual no debemos conformarnos: no el mundo creado y amado por Dios, no los hombres del mundo a los cuales, al contrario, debemos ir siempre al encuentro, especialmente los pobres, los últimos, los que sufren. El «mezclarse» con este mundo del sufrimiento y la marginación es paradójicamente el mejor modo de «separarse» del mundo, porque es ir allí, de donde el mundo huye con todas sus fuerzas. Es separarse del mismo principio que rige el mundo, que es el egoísmo.

Detengámonos más bien en el significado de lo que sigue: transformarse renovando lo íntimo de nuestra mente. Todo en nosotros comienza por la mente, por el pensamiento. Hay una máxima de sabiduría que dice:

Supervisa los pensamientos porque se convierten en palabras.

Supervisa las palabras porque se convierten en acciones.

Supervisa las acciones porque se convierten en costumbres.

Supervisa las costumbres porque se convierten en tu carácter.

Supervisa tu carácter porque se convierte en tu destino.

Antes que en las obras, el cambio debe realizarse, pues, en el modo de pensar, es decir, en la fe. En el origen de la mundanización hay muchas causas, pero la principal es la crisis de fe. En este sentido, la exhortación del Apóstol no hace más que revitalizar la de Cristo al comienzo de su Evangelio: «Convertíos y creed», ¡convertíos, es decir, creed! Cambiad la manera de pensar; dejad de pensar «según los hombres» y comenzad a pensar «según Dios» (cf. Mt 16,23).

Tenía razón san Tomás de Aquino al decir que «la primera conversión se realiza creyendo»: la prima conversio fit per fidem.

La fe es el terreno de enfrentamiento primario entre el cristiano y el mundo. Por la fe el cristiano ya no es «del» mundo. Cuando leo las conclusiones que sacan los científicos no creyentes de la observación del universo, la visión del mundo que nos dan escritores y cineastas, donde, en el mejor de los casos, Dios es reducido a un vago y subjetivo sentido del misterio y Jesucristo ni siquiera es tomado en cuenta, siento que pertenezco, gracias a la fe, a otro mundo. Experimento la verdad de aquellas palabras de Jesús: «Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis» y quedo perplejo al comprobar cómo Jesús ha previsto esta situación y dado anticipadamente su explicación: «Has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los sencillos» (Lc 10,21-23).

Entendido en sentido moral, el «mundo» es por definición lo que se niega a creer. El pecado, del que Jesús dice que el Paráclito «convencerá al mundo», es no haber creído en Él (cf. Jn 16,8-9). Juan escribe: «Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe» (1 Jn 5,4-5). En la carta a los Efesios se lee: «También vosotros estabais muertos por vuestras culpas y vuestros pecados, en los cuales un tiempo vivisteis a la manera de este mundo, siguiendo al príncipe de las potencias del aire, ese Espíritu que ahora obra en los hombres rebeldes» (Ef 2,1-2). El exégeta Heinrich Schlier ha hecho un análisis penetrante de este «espíritu del mundo» considerado por Pablo como el rival directo del «Espíritu de Dios» (1 Cor 2,12). En él desempeña un papel decisivo la opinión pública, hoy también literalmente espíritu «que está en el aire» porque se difunde vía éter.

«Se determinará —escribe— un espíritu de gran intensidad histórica, al que el individuo difícilmente puede sustraerse. Nos atenemos al espíritu general, se considera evidente. Actuar o pensar o decir algo contra él se considera cosa absurda o incluso una injusticia o un delito. Entonces ya no se osa ponerse frente a las cosas y a la situación y sobre todo a la vida de manera diferente a como las presenta… Su característica es interpretar el mundo y la existencia humana a su manera».

Es lo que llamamos «adaptación al espíritu de los tiempos». Actúa como el vampiro de la leyenda. El vampiro se pega a las personas que duermen y mientras le chupa su sangre, al mismo tiempo inyecta en ellas un líquido soporífero que hace que encuentren aún más dulce el sueño, de modo que aquéllas se sumen cada vez más en el sueño y este puede chupar toda la sangre que quiere. Pero el mundo es peor que el vampiro, porque el vampiro no puede adormecer a la presa, sino que se acerca a los que ya duermen. En cambio, el mundo primero duerme a las personas y luego les chupa todas sus energías espirituales, inyectando también una especie de líquido soporífero que hace encontrar el sueño aún más dulce.

El remedio en esta situación es que alguien nos grite al oído: «¡Despierta!». Es lo que hace la palabra de Dios en muchas ocasiones y que la liturgia de la Iglesia nos hace volver a escuchar puntualmente al inicio de la Cuaresma: «Despierta tú que duermes» (Ef 5,14); «¡Es tiempo de despertarse del sueño!» (Rom 13,11).

Pasa la escena de este mundo

Pero interroguémonos por el motivo por el que el cristiano no debe ajustarse al mundo. No es de naturaleza ontológica, sino escatológica. No se deben tomar las distancias del mundo porque la materia es intrínsecamente mala y enemiga del espíritu, como pensaban los platónicos y algunos escritores influenciados por ellos, sino porque, como dice la Escritura, «pasa la escena de este mundo» (1 Cor 7,31); «el mundo pasa con su concupiscencia, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre» (1 Jn 2,17).

Basta detenerse un instante y mirar alrededor para darse cuenta de la verdad de estas palabras. Ocurre en la vida como en la pantalla de televisión: los programas, las llamadas parrillas, se suceden rápidamente y cada uno borra al anterior. La pantalla sigue siendo la misma, pero los programas y las imágenes cambian. Eso sucede con nosotros: el mundo permanece, pero nosotros nos vamos uno detrás de otro. De todos los nombres, los rostros, las noticias que llenan los periódicos y los telediarios de hoy —de todos nosotros— ¿qué quedará de aquí a unos años o décadas? Nada de nada.

Pensemos en qué quedan los mitos de hace 40 años y qué quedará dentro de 40 años de los mitos y las celebridades de hoy. «Sucederá —se lee en Isaías— como cuando un hambriento sueña con comer, como cuando un sediento sueña beber, pero se despierta cansado, con la garganta seca» (Is 29,8). ¿Qué son riquezas, salud, gloria, si no un sueño que se desvanece al despuntar el día? Un pobre, decía san Agustín, una noche tiene un sueño precioso. Sueña que le cae encima una herencia ingente. Durante el sueño se ve revestido de espléndidos vestidos, rodeado de oro y plata, poseedor de campos y viñas; en su orgullo desprecia al propio padre y finge no reconocerlo… Pero se despierta por la mañana y se descubre tal como se había dormido.

«Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré», dice Job (Job 1,21). Ocurrirá lo mismo a los millonarios de hoy con su dinero y a los poderosos que hoy hacen temblar al mundo con su poder. El hombre, visto fuera de la fe, no es más que «un dibujo creado por la ola en la playa del mar a la que borra la ola posterior ».

Hoy hay un nuevo marco en que es particularmente necesario no ajustarse a este mundo: las imágenes. Los antiguos habían acuñado el lema: «Ayunar del mundo» (nesteuein tou kosmou); hoy se debería entender en el sentido de ayunar de las imágenes del mundo. Hubo un tiempo en que el ayuno de alimentos y bebidas era considerado el más eficaz y necesario. Ya no es así. Hoy se ayuna por muchos otros motivos: sobre todo para mantener la línea. Ningún alimento, dice la Escritura, es en sí mismo impuro, mientras que muchas imágenes lo son. Se han convertido en uno de los vehículos privilegiados con los que el mundo difunde su antievangelio. Un himno de la cuaresma exhorta:

Utamur ergo parcius Utilicemos parcamente

Verbis, cibis et potibus, palabras, alimentos y bebidas.

Somno, iocis et arctius sueño y recreo.

Perstemus en custodia. Estemos más atentos en custodiar los sentidos.

A la lista de las cosas que hay que usar parcamente —palabras, alimentos, bebidas y sueño— habría que añadir, las imágenes. Entre las cosas que vienen del mundo y no del Padre, junto a la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, san Juan pone significativamente «la concupiscencia de los ojos» (1 Jn 2,16). Recordemos cómo cayó el rey David… lo que le ocurrió mirando en la terraza de la casa de al lado, pasa hoy a menudo abriendo algunos sitios en Internet.

Si en algún momento nos sentimos turbados por imágenes impuras, sea por imprudencia propia, sea por la invasión del mundo que caza a la fuerza sus imágenes en los ojos de la gente, imitemos lo que hicieron en el desierto los judíos que eran mordidos por serpientes. En lugar de perdernos en estériles lamentos, o buscar excusas en nuestra soledad y en la incomprensión de los demás, miremos a un Crucifijo o vayamos ante el Santísimo. «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna» (Jn 3,15). Que el remedio pase por donde ha pasado el veneno, es decir por los ojos.

Con estos propósitos sugeridos por la palabra de san Pablo a los Romanos, y sobre todo con la gracia de Dios, comenzamos, Venerables padres, hermanos y hermanas, nuestra preparación a la Santa Pascua. Hacer Pascua, decía san Agustín, significa «pasar de este mundo al Padre» (Jn 13,1), es decir, ¡pasar a lo que no pasa! Es necesario pasar desde el mundo para no pasar con el mundo. Buena y santa Cuaresma.