“Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos”

- 07 Diciembre 2014

- 07 Diciembre 2014

- 07 Diciembre 2014

II DOMINGO DE ADVIENTO (Is 40, 1-5. 9-11; Sal 84; 1Pe 3, 8-14; Mc 1, 1-8)

II DOMINGO DE ADVIENTO (Is 40, 1-5. 9-11; Sal 84; 1Pe 3, 8-14; Mc 1, 1-8)

MENSAJERO Y MENSAJE

Dios ha venido instruyendo a su pueblo desde antiguo con diferentes mensajes y mensajeros, por boca de jueces y profetas, para preparar el corazón y así se halle dispuesto en el momento de la llegada del Mesías. Ha usado todas las formas posibles, desde el susurro al grito, desde la manifestación al ocultamiento, pero siempre con la intención de provocar la espera de la venida del Señor. Este domingo, la liturgia de la Palabra es buen exponente de la pedagogía divina. Por un lado dice que se hable al corazón y por el otro que se grite. “Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle” (Is 40, 2). En definitiva, se descubre el deseo de Dios de disponer a los suyos para el acontecimiento. “Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos” (Mc 1, 3). Ante los mensajes reiterados, la disposición adecuada no es otra que acoger y escuchar, como indica el salmista: “Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos»” (Sal 84). La actitud pertinente, por la que se detecta la coherencia entre el deseo y la vida diaria, es la paz interior, de ahí el consejo: “Mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él” (1Pe 3, 14).

TIEMPO DE PAZ

Los preparativos más acordes con la Navidad son los que conducen a la paz interior y a la paz comunitaria y social. Santa Teresa la recomienda. “¡Paz, paz!, hermanas mías, dijo el Señor, y amonestó a sus Apóstoles tantas veces. Pues creeme, que si no la tenemos y procuramos en nuestra casa, no la hallaremos en los extraños” (Moradas II, 9).

Los preparativos más acordes con la Navidad son los que conducen a la paz interior y a la paz comunitaria y social. Santa Teresa la recomienda. “¡Paz, paz!, hermanas mías, dijo el Señor, y amonestó a sus Apóstoles tantas veces. Pues creeme, que si no la tenemos y procuramos en nuestra casa, no la hallaremos en los extraños” (Moradas II, 9).

La paz del alma es compatible con el sufrimiento, pero si es de Dios se permanece anclado en la certeza de que de Dios es. “Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal o desean hacer; antes les cobran amor particular” (Moradas VII, 3, 5).

Es tiempo de lucha y combate y no de un pacifismo mal entendido. ¡Cuánto cuesta mantener la paz en tiempos de inclemencia! Pero es justo el momento de saber que la paz es de Dios. “¡Oh Jesús! Y ¡quién supiera las muchas cosas de la Escritura que debe haber para dar a entender esta paz del alma! Dios mío, pues veis lo que nos importa, haced que quieran los cristianos buscarla, y a los que la habéis dado, no se le quitéis, por vuestra misericordia; que, en fin, hasta que les deis la verdadera, y las llevéis adonde no se puede acabar, siempre se ha de vivir con temor” (Moradas VII, 3,13).

Confesar nuestros pecados

«Comienza la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios». Este es el inicio solemne y gozoso del evangelio de Marcos. Pero, a continuación, de manera abrupta y sin advertencia alguna, comienza a hablar de la urgente conversión que necesita vivir todo el pueblo para acoger a su Mesías y Señor.

«Comienza la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios». Este es el inicio solemne y gozoso del evangelio de Marcos. Pero, a continuación, de manera abrupta y sin advertencia alguna, comienza a hablar de la urgente conversión que necesita vivir todo el pueblo para acoger a su Mesías y Señor.

En el desierto aparece un profeta diferente. Viene a «preparar el camino del Señor». Este es su gran servicio a Jesús. Su llamada no se dirige solo a la conciencia individual de cada uno. Lo que busca Juan va más allá de la conversión moral de cada persona. Se trata de «preparar el camino del Señor», un camino concreto y bien definido, el camino que va a seguir Jesús defraudando las expectativas convencionales de muchos.

La reacción del pueblo es conmovedora. Según el evangelista, dejan Judea y Jerusalén y marchan al «desierto» para escuchar la voz que los llama. El desierto les recuerda su antigua fidelidad a Dios, su amigo y aliado, pero, sobre todo, es el mejor lugar para escuchar la llamada a la conversión.

La reacción del pueblo es conmovedora. Según el evangelista, dejan Judea y Jerusalén y marchan al «desierto» para escuchar la voz que los llama. El desierto les recuerda su antigua fidelidad a Dios, su amigo y aliado, pero, sobre todo, es el mejor lugar para escuchar la llamada a la conversión.

Allí el pueblo toma conciencia de la situación en que viven; experimentan la necesidad de cambiar; reconocen sus pecados sin echarse las culpas unos a otros; sienten necesidad de salvación. Según Marcos, «confesaban sus pecados» y Juan «los bautizaba».

La conversión que necesita nuestro modo de vivir el cristianismo no se puede improvisar. Requiere un tiempo largo de recogimiento y trabajo interior. Pasarán años hasta que hagamos más verdad en la Iglesia y reconozcamos la conversión que necesitamos para acoger más fielmente a Jesucristo en el centro de nuestro cristianismo.

Esta puede ser hoy nuestra tentación. No ir al «desierto». Eludir la necesidad de conversión. No escuchar ninguna voz que nos invite a cambiar. Distraernos con cualquier cosa, para olvidar nuestros miedos y disimular nuestra falta de coraje para acoger la verdad de Jesucristo.

La imagen del pueblo judío «confesando sus pecados» es admirable. ¿No necesitamos los cristianos de hoy hacer un examen de conciencia colectivo, a todos los niveles, para reconocer nuestros errores y pecados? Sin este reconocimiento, ¿es posible «preparar el camino del Señor»?

José Antonio Pagola. 2 Domingo de Adviento – B. (Marcos 1,1-8)

Adviento 2 Is 40,1-5.9-11; 2 Pe 3,8-14; Mc 1,1-8

¿Pesimismo? ¿optimismo? ¿evasión? ... Realismo ??

Cuando, para algunos, a veces, la vida pesa -y pesa mucho- no valen mucho frases hechas ni eslóganes fáciles. No valen mecanismos de defensa ni evitaciones intencionadas. Y, reconozcámoslo abiertamente, para algunos, la vida pesa mucho.

Cuando, para algunos, a veces, la vida pesa -y pesa mucho- no valen mucho frases hechas ni eslóganes fáciles. No valen mecanismos de defensa ni evitaciones intencionadas. Y, reconozcámoslo abiertamente, para algunos, la vida pesa mucho.

Consolad a mi pueblo !! Consolad-lo. Habla el corazón.

Un primer encargo, lleno de responsabilidad y de futuro. Consolar a un pueblo al que se le roba la vida. Nos atrevemos a asumirlo, personal y comunitariamente ??

Porque consolar no es -Volviendo al inicio- repetir palabras bonitas y tópicos sabidos. Quizás consolar se parezca más al realismo esperanzado. Aceptar la realidad, y ponerla en su sitio. Distinguir entre lo que es y lo que será. Entre la realidad que toco -y me toca! - Y la realidad definitiva. Hablad al corazón para que acaricie y intuya lo que será. Que le entren bien en el corazón aquellas razones para la esperanza. El Dios de Jesús es el Dios de la vida. El que lleva a cuestas los pequeños. El que cuida los cansados. Quizás sea, hoy, esta, una de las primeras misiones de los cristianos. Y vale la pena que nos lo tomemos en serio. Realismo esperanzado. Junto a los abatidos. Consuelo que da fuerza a pies cansados. Espere y haz que llegue pronto. Tampoco sabemos demasiado, esperar como es debido. A veces, al dormirnos llamamos esperar. Y, más a menudo, sencillamente, no soportamos esperar. Lo queremos ahora. Inmediatamente. Instantáneo. Ahora y basta.

Porque consolar no es -Volviendo al inicio- repetir palabras bonitas y tópicos sabidos. Quizás consolar se parezca más al realismo esperanzado. Aceptar la realidad, y ponerla en su sitio. Distinguir entre lo que es y lo que será. Entre la realidad que toco -y me toca! - Y la realidad definitiva. Hablad al corazón para que acaricie y intuya lo que será. Que le entren bien en el corazón aquellas razones para la esperanza. El Dios de Jesús es el Dios de la vida. El que lleva a cuestas los pequeños. El que cuida los cansados. Quizás sea, hoy, esta, una de las primeras misiones de los cristianos. Y vale la pena que nos lo tomemos en serio. Realismo esperanzado. Junto a los abatidos. Consuelo que da fuerza a pies cansados. Espere y haz que llegue pronto. Tampoco sabemos demasiado, esperar como es debido. A veces, al dormirnos llamamos esperar. Y, más a menudo, sencillamente, no soportamos esperar. Lo queremos ahora. Inmediatamente. Instantáneo. Ahora y basta.

Segundo encargo: espere y haga que llegue pronto. Espere todo empujando la historia. Trabajando el momento presente y todos los momentos. Hacerlo posible con esperanza. Con audacia esperanzada. Con laboriosidad serena. Con constancia imbatible ... Con ojos abiertos! Bien despiertos. Porque llegará. Seguro. Confiamos en la promesa del Señor. No puede ser de otra forma. Llegará. El ritmo de Dios es otro, diferente del nuestro. Somos nosotros los que llevamos relojes y calendarios. ¡Prepare caminos! Comienza el Evangelio de Jesucristo. De siempre me han impresionado, estas palabras. No tanto, entendidas como el arranque del relato de Marcos ... sino dichas en el momento actual. Comienza la Buena Noticia de Jesús. Ciertamente, que comenzó hace 2000 años. Por supuesto. Pero ... comienza. Ahora y hoy. Sí. Comienza el Evangelio. Hay que dejarlo entrar. Empieza a caminar. Paso a paso. De hecho, 2000 años no son mucho. Aún está por hacer. Aunque debemos hacer arraigar y crecer. Hacerlo posible. En espera y trabajando. Comienza el Reino. Hace 2000 años que podemos decir que comienza. Y no ha hecho más que empezar. A las primeras.

Tercero encargo: preparar caminos y bajar colinas inaccesibles. Comunicación. Y comunicación en verdad. No subimos a la parra. Bajamos a ras de suelo. Concreto. Bien concreto. El Reino es concreto. Y se concreta en realidades y hechos concretos. Donde nos jugamos la vida es en nuestra actuación de cada día.

Preparar caminos al Señor. Porque viene. Está viniendo. Es necesario que nos encuentre en el camino.

Evangelio según San Marcos 1,1-8.

Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino.

Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino.

Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: "Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias.

Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo".

San Francisco de Sales (1567-1622), obispo de Ginebra, fundador de la Congregación de la Visitación, doctor de la Iglesia. Sermón para el cuarto domingo de Adviento

“Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos”

Cuando el pueblo de Israel fue llevado a la esclavitud por los paganos y enviado cautivo entre los persas y medas, después de una larga cautividad, el buen rey Ciro decidió darles la libertad y conducirlos a la tierra prometida. Con una poesía divina, el profeta Isaías, entona este canto: “ Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios...hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa...” (Is 40,1ss) Por esto decía esta gran profeta al pueblo de Israel: “Preparad en el desierto un camino al Señor...”

Cuando el pueblo de Israel fue llevado a la esclavitud por los paganos y enviado cautivo entre los persas y medas, después de una larga cautividad, el buen rey Ciro decidió darles la libertad y conducirlos a la tierra prometida. Con una poesía divina, el profeta Isaías, entona este canto: “ Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios...hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa...” (Is 40,1ss) Por esto decía esta gran profeta al pueblo de Israel: “Preparad en el desierto un camino al Señor...”

¿Por qué dice Dios que perdonará a su pueblo de Israel sus iniquidades? ¿ porque han llegado al colmo de sus maldades? Los Padres antiguos...enseñaron que estas palabras hay que entenderlas....como si Dios dijera: “Cuando están en el colmo de sus aflicciones y cuando sienten fuertemente el peso de sus iniquidades en esta esclavitud y servidumbre, después de haber castigado sus maldades...., yo los miraré con compasión. Llegados al colmo de sus sufrimientos, yo me compadezco de ellos.

Ahora, les perdono sus maldades...Cuando llegados al colmo de su ingratitud, cuando parece que ya no tienen memoria de Dios y de su misericordia, les perdonaré su iniquidad”...Cuando la providencia de Dios ha querido mostrar a los hombres su bondad como algo admirable, - porque no existía motivo alguno que forzara a Dios a la compasión-, únicamente su bondad fue el motivo de comunicarse a su pueblo de una manera prodigiosa.

Cuando Dios entra en este mundo los hombres habían llegado al colmo de su iniquidad. Cuando las leyes estaban en manos de Anás y Caifás...., cuando Herodes reinaba y Poncio Pilato presidía Judea: en este momento vino Dios al mundo para rescatarnos y librarnos de la tiranía del pecado y de la servidumbre de nuestro enemigo.

7 de diciembre 2014 Domingo II Adviento Is 40, 1-5.9-11

La invitación que nos hace Isaías es un compromiso para nuestra vida: «Abra en el desierto el camino del Señor». Porque si somos capaces de hacerlo, nos dice que: "Se revelará la gloria del Señor y la verán todos a la vez». ¿Qué crees que tienes que hacer para abrir el camino de Dios? Señor, que tu espíritu me inspire lo que tengo que hacer, porque todo el mundo vea Tu gloria.

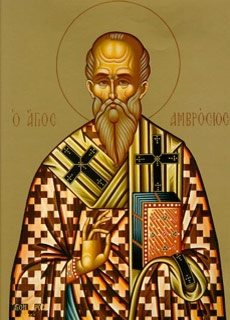

San Ambrosio de Milán

San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia

Memoria de san Ambrosio, obispo de Milán, y doctor de la Iglesia, que descansó en el Señor el día cuatro de abril, fecha que en aquel año coincidía con la vigilia pascual, pero que se le venera en el día de hoy, en el cual, siendo aún catecúmeno, fue escogido para gobernar aquella célebre sede, mientras desempeñaba el oficio de Prefecto de la ciudad. Verdadero pastor y doctor de los fieles, ejerció preferentemente la caridad para con todos, defendió valerosamente la libertad de la Iglesia y la recta doctrina de la fe en contra de los arrianos, y catequizó el pueblo con los comentarios y la composición de himnos.

Memoria de san Ambrosio, obispo de Milán, y doctor de la Iglesia, que descansó en el Señor el día cuatro de abril, fecha que en aquel año coincidía con la vigilia pascual, pero que se le venera en el día de hoy, en el cual, siendo aún catecúmeno, fue escogido para gobernar aquella célebre sede, mientras desempeñaba el oficio de Prefecto de la ciudad. Verdadero pastor y doctor de los fieles, ejerció preferentemente la caridad para con todos, defendió valerosamente la libertad de la Iglesia y la recta doctrina de la fe en contra de los arrianos, y catequizó el pueblo con los comentarios y la composición de himnos.

El valor y la constancia para resistir el mal forman parte de las virtudes esenciales de un obispo. En ese sentido, san Ambrosio fue uno de los más grandes pastores de la Iglesia de Dios. Se le consideró tradicionalmente como uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia de Occidente, junto con san Agustín, san Jerónimo y san Gregorio Magno. El santo nació en Tréveris, probablemente el año 340. Su padre, que se llamaba también Ambrosio, era entonces prefecto de la Galia. El prefecto murió cuando su hijo era todavía joven, y su esposa volvió con la familia a Roma. La madre de san Ambrosio dio a sus hijos una educación esmerada, y puede decirse que el futuro santo debió mucho a su madre y a su hermana santa Marcelina. El joven aprendió el griego, llegó a ser buen poeta y orador y se dedicó a la abogacía. En el ejercicio de su carrera llamó la atención de Anicio Probo y de Símaco. Este último, que era prefecto de Roma, se mantenía en el paganismo. Probo era prefecto pretorial de Italia. Ambrosio defendió ante este último varias causas con tanto éxito, que Probo le nombró asesor suyo. Más tarde, el emperador Valentiniano nombró al joven abogado gobernador con residencia en Milán (norte de Italia). Cuando Ambrosio se separó de su protector Probo, éste le recomendó: «Gobierna más bien como obispo que como juez». El oficio que se había confiado a Ambrosio era del rango consular y constituía uno de los puestos de mayor importancia y responsabilidad en el imperio de Occidente.

El valor y la constancia para resistir el mal forman parte de las virtudes esenciales de un obispo. En ese sentido, san Ambrosio fue uno de los más grandes pastores de la Iglesia de Dios. Se le consideró tradicionalmente como uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia de Occidente, junto con san Agustín, san Jerónimo y san Gregorio Magno. El santo nació en Tréveris, probablemente el año 340. Su padre, que se llamaba también Ambrosio, era entonces prefecto de la Galia. El prefecto murió cuando su hijo era todavía joven, y su esposa volvió con la familia a Roma. La madre de san Ambrosio dio a sus hijos una educación esmerada, y puede decirse que el futuro santo debió mucho a su madre y a su hermana santa Marcelina. El joven aprendió el griego, llegó a ser buen poeta y orador y se dedicó a la abogacía. En el ejercicio de su carrera llamó la atención de Anicio Probo y de Símaco. Este último, que era prefecto de Roma, se mantenía en el paganismo. Probo era prefecto pretorial de Italia. Ambrosio defendió ante este último varias causas con tanto éxito, que Probo le nombró asesor suyo. Más tarde, el emperador Valentiniano nombró al joven abogado gobernador con residencia en Milán (norte de Italia). Cuando Ambrosio se separó de su protector Probo, éste le recomendó: «Gobierna más bien como obispo que como juez». El oficio que se había confiado a Ambrosio era del rango consular y constituía uno de los puestos de mayor importancia y responsabilidad en el imperio de Occidente.

El obispo Auxencio, un hereje arriano que había gobernado la diócesis de Milán durante casi veinte años, murió el año 374. La ciudad se dividió en dos partidos, ya que unos querían a un obispo fiel a la fe católica y otros a un arriano. Para evitar en cuanto fuese posible que la división degenerase en pleito, san Ambrosio acudió a la iglesia en la que iba a llevarse a cabo la elección, y exhortó al pueblo a proceder a ella pacíficamente y sin tumulto. Mientras el santo hablaba, alguien gritó: «¡Ambrosio obispo!» Todos los presentes repitieron unánimemente ese grito, y católicos y arrianos eligieron al santo para el cargo. Ambrosio quedó desconcertado tanto más cuanto que, aunque era cristiano, no estaba todavía bautizado. Pero los obispos presentes ratificaron su nombramiento por aclamación. Ambrosio alegó irónicamente que «la emoción había pesado más que el derecho canónico» y trató de huir de Milán. El emperador recibió un informe sobre lo sucedido. Por su parte, Ambrosio también le escribió, rogándole que le permitiese renunciar. Valentiniano respondió que se sentía muy complacido por haber sabido elegir a un gobernador que era digno de ser obispo, y mandó al vicario de la provincia que tomase las medidas necesarias para consagrar a Ambrosio. Este trató de escapar una vez más y se escondió en casa del senador Leoncio. Pero, cuando Leoncio se enteró de la decisión del emperador, entregó al santo, y éste no tuvo más remedio que aceptar. Así pues, recibió el bautismo y, una semana más tarde, el 7 de diciembre de 374, se le confirió la consagración episcopal. Tenía entonces unos treinta y cinco años.

El obispo Auxencio, un hereje arriano que había gobernado la diócesis de Milán durante casi veinte años, murió el año 374. La ciudad se dividió en dos partidos, ya que unos querían a un obispo fiel a la fe católica y otros a un arriano. Para evitar en cuanto fuese posible que la división degenerase en pleito, san Ambrosio acudió a la iglesia en la que iba a llevarse a cabo la elección, y exhortó al pueblo a proceder a ella pacíficamente y sin tumulto. Mientras el santo hablaba, alguien gritó: «¡Ambrosio obispo!» Todos los presentes repitieron unánimemente ese grito, y católicos y arrianos eligieron al santo para el cargo. Ambrosio quedó desconcertado tanto más cuanto que, aunque era cristiano, no estaba todavía bautizado. Pero los obispos presentes ratificaron su nombramiento por aclamación. Ambrosio alegó irónicamente que «la emoción había pesado más que el derecho canónico» y trató de huir de Milán. El emperador recibió un informe sobre lo sucedido. Por su parte, Ambrosio también le escribió, rogándole que le permitiese renunciar. Valentiniano respondió que se sentía muy complacido por haber sabido elegir a un gobernador que era digno de ser obispo, y mandó al vicario de la provincia que tomase las medidas necesarias para consagrar a Ambrosio. Este trató de escapar una vez más y se escondió en casa del senador Leoncio. Pero, cuando Leoncio se enteró de la decisión del emperador, entregó al santo, y éste no tuvo más remedio que aceptar. Así pues, recibió el bautismo y, una semana más tarde, el 7 de diciembre de 374, se le confirió la consagración episcopal. Tenía entonces unos treinta y cinco años.

Consciente de que ya no pertenecía al mundo, el santo decidió romper todos los lazos que le unían a él. En efecto, repartió entre los pobres sus bienes muebles y cedió a la Iglesia todas sus tierras y posesiones; lo único que conservó fue una renta para su hermana santa Marcelina. Por otra parte, confió a su hermano san Sátiro la administración temporal de su diócesis para poder consagrarse exclusivamente al ministerio espiritual. Poco después de su ordenación, escribió a Valentiniano quejándose con amargura de los abusos de ciertos magistrados imperiales. El emperador le respondió: «Desde hace tiempo estoy acostumbrado a tu libertad de palabra y no por ello dejé de aceptar tu elección. No dejes de seguir aplicando a nuestras faltas los remedios que la ley divina prescribe». San Basilio escribió a Ambrosio para felicitarle, o más bien dicho para felicitar a la Iglesia por su elección para exhortarle a combatir vigorosamente a los arrianos. San Ambrosio, que se creía muy ignorante en las cuestiones teológicas, se entregó al estudio de la Sagrada Escritura y de las obras de los autores eclesiásticos, particularmente de Orígenes y san Basilio. En sus estudios le dirigió san Simpliciano, un sabio sacerdote romano, a quien amaba como amigo, honraba como padre y reverenciaba como maestro. San Ambrosio combatió con tanto éxito el arrianismo que la erradicó casi por completo de Milán. El santo vivía con gran sencillez y trabajaba infatigablemente. Sólo cenaba los domingos, los días de la fiesta de algunos mártires famosos y los sábados. En efecto, en Milán no se ayunaba nunca en sábado; pero cuando Ambrosio estaba en Roma, ayunaba también los sábados. El santo no asistía jamás a los banquetes y recibía en su casa con suma frugalidad. Todos los días celebraba la misa por su pueblo y vivía consagrado enteramente al servicio de su grey; todos los fieles podían hablar con él siempre que lo deseaban, y le amaban y admiraban enormemente. El santo tenía por norma no meterse nunca a arreglar matrimonios, no aconsejar a nadie que ingresase en el ejército, y no recomendar a nadie para los puestos de la corte. Los visitantes invadían la casa del obispo, que estaba siempre ucupadísimo, hasta el grado de que san Agustín fue a verle varias veces y entró y salió de la habitación de san Ambrosio, sin que éste advirtiese su presencia. En sus sermones, san Ambrosio alababa con frecuencia el estado y la virtud de la virginidad por amor a Dios, y dirigía personalmente a muchas vírgenes consagradas. A petición de santa Marcelina, el santo reunió sus sermones sobre el tema; tal fue el origen de uno de sus tratados mas famosos. Las madres impedían que sus hijas fuesen a oír predicar a san Ambrosio, y aun llegó a acusársele de que quería despoblar el Imperio. El santo respondía: «Quisiera que se me citase el caso de un hombre que haya querido casarse y no haya encontrado esposa», y sostenía que en los sitios en que se tiene en alta estima la virginidad la población es mayor. Según él, la guerra y no la virginidad era el gran enemigo de la raza humana.

Consciente de que ya no pertenecía al mundo, el santo decidió romper todos los lazos que le unían a él. En efecto, repartió entre los pobres sus bienes muebles y cedió a la Iglesia todas sus tierras y posesiones; lo único que conservó fue una renta para su hermana santa Marcelina. Por otra parte, confió a su hermano san Sátiro la administración temporal de su diócesis para poder consagrarse exclusivamente al ministerio espiritual. Poco después de su ordenación, escribió a Valentiniano quejándose con amargura de los abusos de ciertos magistrados imperiales. El emperador le respondió: «Desde hace tiempo estoy acostumbrado a tu libertad de palabra y no por ello dejé de aceptar tu elección. No dejes de seguir aplicando a nuestras faltas los remedios que la ley divina prescribe». San Basilio escribió a Ambrosio para felicitarle, o más bien dicho para felicitar a la Iglesia por su elección para exhortarle a combatir vigorosamente a los arrianos. San Ambrosio, que se creía muy ignorante en las cuestiones teológicas, se entregó al estudio de la Sagrada Escritura y de las obras de los autores eclesiásticos, particularmente de Orígenes y san Basilio. En sus estudios le dirigió san Simpliciano, un sabio sacerdote romano, a quien amaba como amigo, honraba como padre y reverenciaba como maestro. San Ambrosio combatió con tanto éxito el arrianismo que la erradicó casi por completo de Milán. El santo vivía con gran sencillez y trabajaba infatigablemente. Sólo cenaba los domingos, los días de la fiesta de algunos mártires famosos y los sábados. En efecto, en Milán no se ayunaba nunca en sábado; pero cuando Ambrosio estaba en Roma, ayunaba también los sábados. El santo no asistía jamás a los banquetes y recibía en su casa con suma frugalidad. Todos los días celebraba la misa por su pueblo y vivía consagrado enteramente al servicio de su grey; todos los fieles podían hablar con él siempre que lo deseaban, y le amaban y admiraban enormemente. El santo tenía por norma no meterse nunca a arreglar matrimonios, no aconsejar a nadie que ingresase en el ejército, y no recomendar a nadie para los puestos de la corte. Los visitantes invadían la casa del obispo, que estaba siempre ucupadísimo, hasta el grado de que san Agustín fue a verle varias veces y entró y salió de la habitación de san Ambrosio, sin que éste advirtiese su presencia. En sus sermones, san Ambrosio alababa con frecuencia el estado y la virtud de la virginidad por amor a Dios, y dirigía personalmente a muchas vírgenes consagradas. A petición de santa Marcelina, el santo reunió sus sermones sobre el tema; tal fue el origen de uno de sus tratados mas famosos. Las madres impedían que sus hijas fuesen a oír predicar a san Ambrosio, y aun llegó a acusársele de que quería despoblar el Imperio. El santo respondía: «Quisiera que se me citase el caso de un hombre que haya querido casarse y no haya encontrado esposa», y sostenía que en los sitios en que se tiene en alta estima la virginidad la población es mayor. Según él, la guerra y no la virginidad era el gran enemigo de la raza humana.

Como los godos hubiesen invadido ciertos territorios romanos del Oriente, el emperador Graciano decidió acudir con su ejército en socorro de su tío Valente. Sin embargo, para preservarse del arrianismo, del que Valente era gran protector, Graciano pidió a san Ambrosio que le instruyese sobre dicha herejía. Con ese objeto, el santo escribió el año 377 una obra titulada «A Graciano acerca de la Fe» y, más tarde, la amplió. Los godos habían causado estragos desde Tracia a la Iliria. San Ambrosio, no contento con reunir todo el dinero posible para rescatar a los prisioneros, mandó fundir los vasos sagrados. Los arrianos consideraron esa medida como un sacrilegio y se la echaron en cara. El santo respondió que le parecía más útil salvar vidas humanas que conservar el oro: «Si la Iglesia tiene oro, no es para guardarlo, sino para emplearlo en favor de los necesitados». Después del asesinato de Graciano en 383, la emperatriz Justina rogó a san Ambrosio que negociase con el usurpador Máximo para evitar que éste atacase a su hijo, Valentiniano II. San Ambrosio fue a entrevistarse con Máximo en Tréveris y consiguió convencerle de que se contentase con la Galia, España y las Islas Británicas. Según se dice, fue ésa la primera vez que un ministro del Evangelio intervino en los asuntos de la alta política. El objeto de tal intervención fue precisamente defender el orden contra un usurpador armado.

Como los godos hubiesen invadido ciertos territorios romanos del Oriente, el emperador Graciano decidió acudir con su ejército en socorro de su tío Valente. Sin embargo, para preservarse del arrianismo, del que Valente era gran protector, Graciano pidió a san Ambrosio que le instruyese sobre dicha herejía. Con ese objeto, el santo escribió el año 377 una obra titulada «A Graciano acerca de la Fe» y, más tarde, la amplió. Los godos habían causado estragos desde Tracia a la Iliria. San Ambrosio, no contento con reunir todo el dinero posible para rescatar a los prisioneros, mandó fundir los vasos sagrados. Los arrianos consideraron esa medida como un sacrilegio y se la echaron en cara. El santo respondió que le parecía más útil salvar vidas humanas que conservar el oro: «Si la Iglesia tiene oro, no es para guardarlo, sino para emplearlo en favor de los necesitados». Después del asesinato de Graciano en 383, la emperatriz Justina rogó a san Ambrosio que negociase con el usurpador Máximo para evitar que éste atacase a su hijo, Valentiniano II. San Ambrosio fue a entrevistarse con Máximo en Tréveris y consiguió convencerle de que se contentase con la Galia, España y las Islas Británicas. Según se dice, fue ésa la primera vez que un ministro del Evangelio intervino en los asuntos de la alta política. El objeto de tal intervención fue precisamente defender el orden contra un usurpador armado.

Por entonces, ciertos senadores trataron de restablecer en Roma el culto a la diosa Victoria. El grupo estaba encabezado por Quinto Aurelio Símaco, hijo y sucesor del prefecto romano que había protegido a san Ambrosio en su juventud y había sido un admirable erudito, hombre de Estado y orador. Quinto Aurelio Símaco pidió a Valentiniano que reconstruyese el altar de la Victoria en el senado, pues a dicha diosa atribuía los triunfos y la prosperidad de la antigua Roma. Quinto Aurelio Símaco redactó muy hábilmente su petición, apelando a la emoción y empleando argumentos que se oyen todavía en labios de los no católicos: «¿Qué importa el camino por el que cada uno busca la verdad? Existen muchos caminos para llegar al gran misterio». La petición era un ataque velado contra san Ambrosio. Cuando el santo se enteró por conducto privado de la existencia del documento, escribió al emperador pidiéndole que le enviase una copia y reprendiéndolo por no haberle consultado inmediatamente en ese asunto que atañía a la religión. Poco después, escribió una respuesta que sobrepasaba en elocuencia a la petición de Símaco y la demolía punto por punto. Tras ridiculizar la idea de que los éxitos conseguidos por el valor de los soldados se vaticinaban en las entrañas de las bestias sacrificadas, el santo, elevándose a las cumbres de la más alta retórica, hablaba por boca de Roma, diciendo que la ciudad se lamentaba de sus errores pasados y que no se avergonzaba de cambiar, puesto que el mundo había cambiado también. En seguida, Ambrosio exhortaba a Símaco y sus compañeros a interpretar los misterios de la naturaleza a través del Dios que los había creado y a pedir a Dios que concediese la paz a los emperadores, en vez de pedir a los emperadores que les concediesen adorar en paz a sus dioses. La respuesta del santo terminaba con una parábola sobre el progreso y el desarrollo del mundo: «Por medio de la justicia, la verdad se cierne sobre las ruinas de las opiniones que antiguamente gobernaban el mundo». Tanto el escrito de Símaco como el de San Ambrosio fueron leídos ante el emperador y su consejo. No hubo discusión de ninguna especie. Valentiniano dijo a los presentes: «Mi padre no destruyó los altares, y nadie le pidió tampoco que los reconstruyese. Yo seguiré su ejemplo y no modificaré el estado de cosas».

Por entonces, ciertos senadores trataron de restablecer en Roma el culto a la diosa Victoria. El grupo estaba encabezado por Quinto Aurelio Símaco, hijo y sucesor del prefecto romano que había protegido a san Ambrosio en su juventud y había sido un admirable erudito, hombre de Estado y orador. Quinto Aurelio Símaco pidió a Valentiniano que reconstruyese el altar de la Victoria en el senado, pues a dicha diosa atribuía los triunfos y la prosperidad de la antigua Roma. Quinto Aurelio Símaco redactó muy hábilmente su petición, apelando a la emoción y empleando argumentos que se oyen todavía en labios de los no católicos: «¿Qué importa el camino por el que cada uno busca la verdad? Existen muchos caminos para llegar al gran misterio». La petición era un ataque velado contra san Ambrosio. Cuando el santo se enteró por conducto privado de la existencia del documento, escribió al emperador pidiéndole que le enviase una copia y reprendiéndolo por no haberle consultado inmediatamente en ese asunto que atañía a la religión. Poco después, escribió una respuesta que sobrepasaba en elocuencia a la petición de Símaco y la demolía punto por punto. Tras ridiculizar la idea de que los éxitos conseguidos por el valor de los soldados se vaticinaban en las entrañas de las bestias sacrificadas, el santo, elevándose a las cumbres de la más alta retórica, hablaba por boca de Roma, diciendo que la ciudad se lamentaba de sus errores pasados y que no se avergonzaba de cambiar, puesto que el mundo había cambiado también. En seguida, Ambrosio exhortaba a Símaco y sus compañeros a interpretar los misterios de la naturaleza a través del Dios que los había creado y a pedir a Dios que concediese la paz a los emperadores, en vez de pedir a los emperadores que les concediesen adorar en paz a sus dioses. La respuesta del santo terminaba con una parábola sobre el progreso y el desarrollo del mundo: «Por medio de la justicia, la verdad se cierne sobre las ruinas de las opiniones que antiguamente gobernaban el mundo». Tanto el escrito de Símaco como el de San Ambrosio fueron leídos ante el emperador y su consejo. No hubo discusión de ninguna especie. Valentiniano dijo a los presentes: «Mi padre no destruyó los altares, y nadie le pidió tampoco que los reconstruyese. Yo seguiré su ejemplo y no modificaré el estado de cosas».

La emperatriz Justina no se atrevió a apoyar abiertamente a los arrianos mientras vivieron su esposo y Graciano; pero, en cuanto la paz que san Ambrosio negoció entre Máximo y el hijo de Justina le dieron oportunidad de oponerse al obispo, se olvidó de todo lo que le debía.

Al acercarse la Pascua del año 385, Justina indujo a Valentiniano a reclamar la basílica Porcia (actualmente llamada de San Víctor), situada en las afueras de Milán, para cederla a los arrianos, entre los que se contaban ella y muchos personajes de la corte. San Ambrosio respondió que jamás entregaría un templo de Dios. Entonces, Valentiniano envió a unos mensajeros a pedir la nueva basílica de los Apóstoles. Pero el santo obispo no cedió. El emperador mandó a sus cortesanos a apoderarse de la basílica. Los milaneses, enfurecidos al ver eso, tomaron prisionero a un sacerdote arriano. Al enterarse de lo sucedido, san Ambrosio pidió a Dios que no permitiese que la sangre corriese y envió a varios sacerdotes y diáconos a rescatar al prisionero. Aunque el santo tenía de su parte a la multitud y aun al ejército, se guardó de hacer o decir nada que pudiese desatar la violencia y poner en peligro al emperador y a su madre. Cierto que se negó a entregar las iglesias, pero se abstuvo de oficiar en ellas para no encender los ánimos. Sus adversarios, que le llamaban «el Tirano», hicieron lo posible por provocarle. San Ambrosio preguntó a sus enemigos: «¿Por qué me llamáis tirano? Cuando me enteré de que la iglesia estaba rodeada de soldados, dije que no la entregaría, pero que tampoco me lanzaría a la lucha. Máximo no afirma que tiranicé a Valentiniano, a pesar de que a él le impedí marchar sobre Italia». En el momento en que el santo explicaba un pasaje del libro de Job al pueblo, irrumpió en la capilla un pelotón de soldados, a los que se había dado la orden de atacar; pero ellos se negaron a obedecer y entraron a orar con los católicos. A los pocos momentos, todo el pueblo se dirigió a la basílica contigua, arrancó las decoraciones que se habían puesto para recibir al emperador, y las dio a los niños para que jugasen con ellas. Sin embargo, San Ambrosio no aprovechó ese triunfo y no entró en la basílica sino hasta el día de Pascua, cuando Valentiniano retiró de ahí a los soldados. El pueblo celebró con gran júbilo esa victoria. San Ambrosio escribió un relato de los hechos a santa Marcelina, que estaba entonces en Roma, y añadió que preveía desórdenes todavía mayores: «El eunuco Calígono, que es camarlengo imperial, me dijo: 'Tú desprecias al emperador, de suerte que te voy a mandar decapitar'. Yo repuse: '¡Dios lo quiera! Así sufriría yo como corresponde a un obispo, y tú obrarías como las gentes de tu calaña.'»

Al acercarse la Pascua del año 385, Justina indujo a Valentiniano a reclamar la basílica Porcia (actualmente llamada de San Víctor), situada en las afueras de Milán, para cederla a los arrianos, entre los que se contaban ella y muchos personajes de la corte. San Ambrosio respondió que jamás entregaría un templo de Dios. Entonces, Valentiniano envió a unos mensajeros a pedir la nueva basílica de los Apóstoles. Pero el santo obispo no cedió. El emperador mandó a sus cortesanos a apoderarse de la basílica. Los milaneses, enfurecidos al ver eso, tomaron prisionero a un sacerdote arriano. Al enterarse de lo sucedido, san Ambrosio pidió a Dios que no permitiese que la sangre corriese y envió a varios sacerdotes y diáconos a rescatar al prisionero. Aunque el santo tenía de su parte a la multitud y aun al ejército, se guardó de hacer o decir nada que pudiese desatar la violencia y poner en peligro al emperador y a su madre. Cierto que se negó a entregar las iglesias, pero se abstuvo de oficiar en ellas para no encender los ánimos. Sus adversarios, que le llamaban «el Tirano», hicieron lo posible por provocarle. San Ambrosio preguntó a sus enemigos: «¿Por qué me llamáis tirano? Cuando me enteré de que la iglesia estaba rodeada de soldados, dije que no la entregaría, pero que tampoco me lanzaría a la lucha. Máximo no afirma que tiranicé a Valentiniano, a pesar de que a él le impedí marchar sobre Italia». En el momento en que el santo explicaba un pasaje del libro de Job al pueblo, irrumpió en la capilla un pelotón de soldados, a los que se había dado la orden de atacar; pero ellos se negaron a obedecer y entraron a orar con los católicos. A los pocos momentos, todo el pueblo se dirigió a la basílica contigua, arrancó las decoraciones que se habían puesto para recibir al emperador, y las dio a los niños para que jugasen con ellas. Sin embargo, San Ambrosio no aprovechó ese triunfo y no entró en la basílica sino hasta el día de Pascua, cuando Valentiniano retiró de ahí a los soldados. El pueblo celebró con gran júbilo esa victoria. San Ambrosio escribió un relato de los hechos a santa Marcelina, que estaba entonces en Roma, y añadió que preveía desórdenes todavía mayores: «El eunuco Calígono, que es camarlengo imperial, me dijo: 'Tú desprecias al emperador, de suerte que te voy a mandar decapitar'. Yo repuse: '¡Dios lo quiera! Así sufriría yo como corresponde a un obispo, y tú obrarías como las gentes de tu calaña.'»

En enero del año siguiente, Justina convenció a su hijo de que promulgase una ley para autorizar a los arrianos a celebrar reuniones y las prohibiera a los católicos. Dicha ley amenazaba con la pena de muerte a quien tratase de impedir las reuniones de los arrianos. Además se condenaba al destierro a quien se opusiese a que las iglesias fuesen cedidas a los arrianos. San Ambrosio no hizo caso de la ley y se negó a entregar una sola iglesia. Sin embargo, nadie se atrevió a tocarle. «Yo he dicho ya lo que un obispo tenía que decir. Que el emperador proceda ahora como corresponde a un emperador. Nabot se negó a entregar la herencia de sus antepasados. ¿Cómo voy yo a entregar las iglesias de Jesucristo?» El Domingo de Ramos, el santo predicó sobre su decisión de no entregarlas. Entonces, el pueblo, temeroso de la venganza del emperador, se encerró con su pastor en la basílica. Las tropas imperiales la sitiaron con miras a vencer al pueblo por el hambre; pero ocho días después, el pueblo seguía ahí. Para ocupar a las gentes, san Ambrosio se dedicó a enseñarles himnos y salmos que él mismo había compuesto. Todos cantaban en coros alternados. El emperador envió al tribuno Dalmacio a conferenciar con el santo. Proponía que Ambrosio y el obispo arriano, Auxencio, eligiesen conjuntamente un grupo de jueces para decidir la cuestión. Si san Ambrosio no aceptaba esa proposición, debía retirarse y dejar la diócesis en manos de Auxencio. Ambrosio respondió por escrito al emperador, haciéndole notar que los laicos (pues Valentiniano había propuesto que se eligiesen jueces laicos) no tenían derecho a juzgar a los obispos ni a dictar leyes eclesiásticas. En seguida, el santo subió al púlpito y expuso al pueblo el desarrollo de los acontecimientos en el último año. En una sola frase resumió espléndidamente el fondo de la disputa: «El emperador está en la Iglesia, no sobre la Iglesia».

En enero del año siguiente, Justina convenció a su hijo de que promulgase una ley para autorizar a los arrianos a celebrar reuniones y las prohibiera a los católicos. Dicha ley amenazaba con la pena de muerte a quien tratase de impedir las reuniones de los arrianos. Además se condenaba al destierro a quien se opusiese a que las iglesias fuesen cedidas a los arrianos. San Ambrosio no hizo caso de la ley y se negó a entregar una sola iglesia. Sin embargo, nadie se atrevió a tocarle. «Yo he dicho ya lo que un obispo tenía que decir. Que el emperador proceda ahora como corresponde a un emperador. Nabot se negó a entregar la herencia de sus antepasados. ¿Cómo voy yo a entregar las iglesias de Jesucristo?» El Domingo de Ramos, el santo predicó sobre su decisión de no entregarlas. Entonces, el pueblo, temeroso de la venganza del emperador, se encerró con su pastor en la basílica. Las tropas imperiales la sitiaron con miras a vencer al pueblo por el hambre; pero ocho días después, el pueblo seguía ahí. Para ocupar a las gentes, san Ambrosio se dedicó a enseñarles himnos y salmos que él mismo había compuesto. Todos cantaban en coros alternados. El emperador envió al tribuno Dalmacio a conferenciar con el santo. Proponía que Ambrosio y el obispo arriano, Auxencio, eligiesen conjuntamente un grupo de jueces para decidir la cuestión. Si san Ambrosio no aceptaba esa proposición, debía retirarse y dejar la diócesis en manos de Auxencio. Ambrosio respondió por escrito al emperador, haciéndole notar que los laicos (pues Valentiniano había propuesto que se eligiesen jueces laicos) no tenían derecho a juzgar a los obispos ni a dictar leyes eclesiásticas. En seguida, el santo subió al púlpito y expuso al pueblo el desarrollo de los acontecimientos en el último año. En una sola frase resumió espléndidamente el fondo de la disputa: «El emperador está en la Iglesia, no sobre la Iglesia».

Entre tanto, llegó la noticia de que Máximo, con el pretexto de la persecución de que eran objeto los católicos, así como ciertas cuestiones de fronteras, estaba preparándose para invadir Italia. Valentiniano y Justina, sobrecogidos por el pánico, rogaron entonces a san Ambrosio que partiese nuevamente a impedir la invasión del usurpador. Olvidando todas las injurias públicas y privadas de que había sido objeto, el santo emprendió el viaje. Máximo, que estaba en Tréveris, se negó a concederle una audiencia privada, a pesar de que Ambrosio era obispo y embajador imperial, y le propuso recibirle en un consistorio público. Cuando Ambrosio fue introducido a la presencia de Máximo y éste se levantó del trono para darle el beso de paz, el santo permaneció inmóvil y se negó a acercarse a recibir el ósculo. En seguida, demostró públicamente a Máximo que la invasión que proyectaba era injustificable y constituía una deslealtad y terminó pidiéndole que enviase a Valentiniano los restos de su hermano Graciano como prenda de paz. Desde su llegada a Tréveris, el santo se había negado a mantener la comunión con los prelados de la corte que habían participado en la ejecución del hereje Prisciliano, y aun con el mismo Máximo. Por ello, se le ordenó al día siguiente que abandonase Tréveris. El santo regresó a Milán, no sin escribir antes a Valentiniano para referirle lo sucedido y aconsejarle que no se dejase engañar por Máximo, pues consideraba a éste como un enemigo velado que prometía la paz pero buscaba la guerra. En efecto, Máximo invadió súbitamente Italia, donde no encontró oposición alguna. Justina y Valentiniano dejaron en Milán a san Ambrosio para que hiciese frente a la tormenta y huyeron a Grecia en busca del amparo del emperador de Oriente, Teodosio, en cuyas manos se pusieron. Teodosio declaró la guerra a Máximo, le derrotó y ejecutó en Panonia, y devolvió a Valentiniano sus territorios y los que le había arrebatado el usurpador. Pero en realidad, Teodosio fue quien gobernó desde entonces el imperio.

El emperador de Oriente permaneció algún tiempo en Milán, e indujo a Valentiniano abandonar el arrianismo y a tratar a san Ambrosio con el respeto que merecía un obispo verdaderamente católico. Sin embargo, no dejaron de surgir conflictos entre Teodosio y san Ambrosio y hay que reconocer que en el primero de esos conflictos no faltaba razón a Teodosio. En efecto, ciertos cristianos de Kallinikum de Mesopotamia habían demolido la sinagoga de los judíos. Cuando Teodosio se enteró, ordenó que el obispo del lugar, a quien se acusaba de estar complicado en el asunto, se encargase de reconstruir la sinagoga. El obispo apeló a san Ambrosio, quien escribió una carta de protesta a Teodosio ; pero, en vez de alegar que no se conocían con certeza las circunstancias del caso, el santo basó su protesta en la tesis exagerada de que ningún obispo cristiano tenía derecho a pagar la construcción de un templo de una religión falsa. Como Teodosio hiciese caso omiso de esa protesta, san Ambrosio predicó contra él en su presencia, lo que dio lugar a una discusión en la iglesia. El santo no celebró la misa hasta haber arrancado a Teodosio la promesa de que revocaría la orden que había dado.

El emperador de Oriente permaneció algún tiempo en Milán, e indujo a Valentiniano abandonar el arrianismo y a tratar a san Ambrosio con el respeto que merecía un obispo verdaderamente católico. Sin embargo, no dejaron de surgir conflictos entre Teodosio y san Ambrosio y hay que reconocer que en el primero de esos conflictos no faltaba razón a Teodosio. En efecto, ciertos cristianos de Kallinikum de Mesopotamia habían demolido la sinagoga de los judíos. Cuando Teodosio se enteró, ordenó que el obispo del lugar, a quien se acusaba de estar complicado en el asunto, se encargase de reconstruir la sinagoga. El obispo apeló a san Ambrosio, quien escribió una carta de protesta a Teodosio ; pero, en vez de alegar que no se conocían con certeza las circunstancias del caso, el santo basó su protesta en la tesis exagerada de que ningún obispo cristiano tenía derecho a pagar la construcción de un templo de una religión falsa. Como Teodosio hiciese caso omiso de esa protesta, san Ambrosio predicó contra él en su presencia, lo que dio lugar a una discusión en la iglesia. El santo no celebró la misa hasta haber arrancado a Teodosio la promesa de que revocaría la orden que había dado.

El año 390, llegó a Milán la noticia de una horrible matanza que había tenido lugar en Tesalónica. Buterico, el gobernador, había encarcelado a un auriga que había seducido a una sirvienta de palacio, y se negó a ponerle en libertad por más que el pueblo quería verlo correr en el circo. La multitud se enfureció tanto ante la negativa, que mató a pedradas a varios oficiales y asesinó a Buterico. Teodosio ordenó que se tomasen represalias increíblemente crueles. Los soldados rodearon el circo cuando todo el pueblo se hallaba congregado en él, y cargaron contra la multitud. La carnicería duró cuatro horas. Los soldados dieron muerte a 7.000 personas, sin distinción de edad, de sexo, ni de grado de culpabilidad. El mundo entero quedó aterrorizado y volvió los ojos a san Ambrosio, quien reunió a los obispos para consultarles sobre el caso. En seguida, escribió a Teodosio una carta muy digna, en la que le exhortaba a aceptar la penitencia eclesiástica y declaraba que no podía ni estaba dispuesto a recibir su ofrenda y celebrar ante él los divinos misterios hasta que hubiese cumplido esa obligación: «Los sucesos de Tesalónica no tienen precedente. Sois humano y os habéis dejado vencer por la tentación. Os aconsejo, os ruego y os suplico que hagáis penitencia. Vos, que en tantas ocasiones os habéis mostrado misericordioso y habéis perdonado a los culpables, mandasteis matar a muchos inocentes. El demonio quería sin duda arrancaros la corona de piedad que era vuestro mayor timbre de gloria. Arrojadle lejos de vos ahora que podéis hacerlo. Os escribo esto de mano propia para que leáis en particular». El efecto que produjo esta carta en un hombre que sin duda estaba devorado por los remordimientos ha sido desvirtuado por una leyenda, según la cual, como Teodosio se negase a aceptar la penitencia eclesiástica, san Ambrosio salió a la puerta de la iglesia para impedirle el paso, cuando se acercaba con toda su corte a oír la misa. El obispo le reprendió públicamente y se negó a admitirle. El emperador estuvo excomulgado ocho meses, al cabo de los cuales se sometió sin condiciones. El P. Van Ortroy, S.J., echó por tierra esa leyenda. Por otra parte, la «religiosa humildad» que san Agustín, bautizado apenas tres años antes por san Ambrosio, atribuye a Teodosio, resume perfectamente cuanto necesitamos saber: «Habiendo incurrido en las penas eclesiásticas, hizo penitencia con extraordinario fervor y, los que habían acudido a interceder por él, se estremecían de compasión al ver tanto rebajamiento de la dignidad imperial más de lo que hubiesen temblado ante su cólera si se hubieran sentido culpable de alguna falta en su presencia». En la oración fúnebre de Teodosio, dijo san Ambrosio simplemente: «Se despojó de todas las insignias de la dignidad regia y lloró públicamente su pecado en la iglesia. Él, que era emperador, no se avergonzó de hacer penitencia pública, en tanto que otros muchos menores que él se rehúsan a hacerla. El no cesó de llorar su pecado hasta el fin de su vida». Ese triunfo de la gracia en Teodosio y del deber pastoral en Ambrosio demostró al mundo que la iglesia no hace distinción de personas y que las leyes morales obligan a todos por igual. El propio Teodosio dio testimonio de la influencia decisiva de san Ambrosio en aquellas circunstancias, al señalarle como el único obispo digno de ese nombre que él había conocido.

Teodoreto menciona otro ejemplo de la humildad y religiosidad de que Teodosio dio muestra. Un día de fiesta, durante la misa en la catedral de Milán, Teodosio se acercó al altar a depositar su ofrenda y permaneció en el presbiterio. San Ambrosio le preguntó si deseaba algo. El emperador dijo que quería asistir a la misa y comulgar. Entonces san Ambrosio mandó al diácono a decirle: «Señor, durante la celebración de la misa nadie puede estar en el presbiterio. Os ruego que os retiréis a donde están los demás. La púrpura os hace príncipe pero no sacerdote». Teodosio se disculpó y dijo que estaba en la creencia de que en Milán existía la misma costumbre que en Constantinopla, donde el sitial del emperador se hallaba en el presbiterio. En seguida, dio las gracias al obispo por haberle instruido y se retiró al sitio en el que se hallaban los laicos. El año 393, tuvo lugar la patética muerte del joven Valentiniano, quien fue asesinado en las Galias por Arbogastes cuando se hallaba solo entre sus enemigos. San Ambrosio, que había partido en auxilio suyo, encontró la procesión funeraria antes de cruzar los Alpes. Arbogastes, a quien se había dicho que san Ambrosio era «un hombre que dice al sol: '¡Detente!', y el sol se detiene», había maniobrado para conseguir que el santo obispo le apoyase en sus intereses. Pero Ambrosio, sin nombrar personalmente a Arbogastes, manifestó claramente en la oración fúnebre de Valentiniano que sabía a qué atenerse sobre su muerte. Por otra parte, salió de Milán antes de la llegada de Eugenio, el enviado de Arbogastes, de suerte que este último empezó a amenazar con perseguir a los cristianos. Entre tanto, san Ambrosio fue de ciudad en ciudad, exhortando al pueblo a oponerse a los invasores. Después regresó a Milán, donde recibió la carta en que Teodosio le anunciaba que había vencido a Arbogastes en Aquilea. Dicha victoria fue el golpe de muerte al paganismo en el imperio. Pocos meses después, murió Teodosio en brazos de san Ambrosio. En la oración fúnebre del emperador, el santo habló con gran elocuencia del amor que profesaba al difunto y de la gran responsabilidad que pesaba sobre sus dos hijos, a quienes tocaba gobernar un imperio cuyo lazo de unión era el cristianismo. Los dos hijos de Teodosio eran los débiles Arcadio y Honorio. Es posible que un joven godo, oficial de caballería del ejército imperial, haya estado presente en la iglesia. Su nombre era Alarico.

San Ambrosio sólo sobrevivió dos años a Teodosio el Grande. Una de las últimas obras que escribió fue el tratado sobre «La bondad de la muerte». Las obras homiléticas, exegéticas, teológicas, ascéticas y poéticas del santo son numerosísimas. En tanto que el Imperio Romano comenzaba a decaer en el Occidente, san Ambrosio daba nueva vida a su idioma y enriquecía a la Iglesia con sus escritos. Cuando el santo cayó enfermo, predijo que moriría después de la Pascua, pero prosiguió sus estudios acostumbrados y escribió una explicación al salmo 43. Mientras san Ambrosio dictaba, Paulino, que era su secretario y fue más tarde su biógrafo, vio una llama en forma de escudo posarse sobre su cabeza y descender gradualmente hasta su boca, en tanto que su rostro se ponía blanco como la nieve. A este propósito escribió Paulino: «Estaba yo tan asustado, que permanecí inmóvil, sin poder escribir. Y a partir de ese día, dejó de escribir y de dictarme, de suerte que no terminó la explicación del salmo». En efecto, el escrito sobre el salmo se interrumpe en el versículo veinticuatro. Después de ordenar al nuevo obispo de Pavia, san Ambrosio tuvo que guardar cama. Cuando el conde Estilicón, tutor de Honorio, se enteró de la noticia, dijo públicamente: «El día en que ese hombre muera, la ruina se cernirá sobre Italia». Inmediatamente, el conde envió al santo unos mensajeros para pedirle que rogara a Dios que le alargase la vida. El santo repuso: «He vivido de suerte que no me avergonzaría de vivir más tiempo. Pero tampoco tengo miedo de morir, pues mi Amo es bueno». El día de su muerte, Ambrosio estuvo varias horas acostado con los brazos en cruz, orando constantemente. San Honorato de Vercelli, que se hallaba descansando en otra habitación, oyó una voz que le decía tres veces: «¡Levántate pronto, que se muere!» Inmediatamente bajó y dio el viático a san Ambrosio, quien murió a los pocos momentos. Era el Viernes Santo, 4 de abril de 397. El santo tenía aproximadamente cincuenta y siete años. Fue sepultado el día de Pascua. Sus reliquias reposan bajo el altar mayor de su basílica, a donde fueron trasladadas el año 835. Su fiesta se celebra el día del aniversario de su consagración episcopal, 7 de diciembre, tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre figura en el canon de la misa del rito milanés.

J. R. Palanque, Saint Ambroise et l'Empire Romain (1934), acerca de la cual véase el juicio del P. Halkin en Analecta Bollandiana, vol. lit (1934), pp. 395-401, y F. Homes Dudden, The Life and Times of St Ambrose (1935), 2 vols. Ambos autores estudian la vida del santo desde muchos puntos de vista, con amplio conocimiento de las fuentes y de la bibliografía moderna sobre el tema. Las principales fuentes son los escritos del santo y la biografía de Paulino; pero naturalmente, se encuentran muchos datos dispersos en las obras de san Agustín y otros contemporáneos, lo mismo que en los documentos que el P. Van Ortroy llama «las biografías griegas de san Ambrosio». El importante estudio de este último autor forma parte de una valiosa colección de ensayos publicados en 1897 con motivo del décimo quinto centenario de la muerte del santo. En dicho volumen, titulado Ambrosiana, escribieron el Dr. Achille Ratti (Pío XI), Marucchi, Savio, Schenkl, Mocquereau, etc. Véase también R. Wirtz, Ambrosius und seine Zeit (1924); M. R. McGuire, en Catholic Historical Review, vol. XXIII (1936), pp. 304-318; W. Wilbrand, en Historisches Jahrbuch, vol. XLI (1921), pp. 1-19; L. T. Lefort, en Le Muséon, vol. XLVIII (1935), pp. 55-73. Un acercamiento a su vida y obra con bibliografía más actualizada puede encontrarse en Di Berardino y otros, «Patrología», BAC, tomo III, págs 166-202.

fuente: «Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Oremos: Señor Dios, que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu Iglesia hombres según tu corazón, que guíen siempre a tu pueblo con fortaleza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

La Inmaculada, modelo de la Iglesia

En medio del tiempo de Adviento, que es camino hacia la Navidad, celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Contemplamos a la chica sencilla de Nazaret, elegida por Dios, llena de su gracia, liberada del pecado por ser madre del Salvador.

En medio del tiempo de Adviento, que es camino hacia la Navidad, celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Contemplamos a la chica sencilla de Nazaret, elegida por Dios, llena de su gracia, liberada del pecado por ser madre del Salvador.

La Iglesia ha tomado conciencia de que María había sido redimida desde su concepción. Fue el beato Pío IX, en 1854, quien proclamó el dogma de la Inmaculada, recogiendo una antigua tradición de fe de la Iglesia. Este dogma confiesa que "la bienaventurada Virgen María, desde el primer instante de su concepción, por una gracia y un favor singular de Dios todopoderoso, en virtud de los méritos de Jesucristo, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original".

La doctrina del pecado original, ligada con la de la redención de Cristo, nos hace ver con lucidez la situación del hombre y su obrar en el mundo. El Concilio Vaticano II nos dice que "una lucha ardua contra el poder de las tinieblas llena toda la historia universal. Inserto en esta pugna, el hombre tiene que luchar sin parar para adherirse al bien, y sólo puede obtener la unidad en sí mismo con la ayuda de la gracia de Dios”.

El Vaticano II también nos presenta a María como el modelo de la Iglesia. María es signo de esperanza para la Iglesia y para el mundo. A pesar de la presencia abrumadora del mal en el mundo, tanto del mal físico como del mal moral, que podemos ver en los constante fallos morales, tanto en los personales como en los colectivos y en los estructurales -bajo la forma del llamado pecado estructural-, no debemos perder nunca la esperanza.

Santa María, como madre de nuestro Salvador, es promesa de una victoria sobre el mal. Muchos padres y doctores de la Iglesia reconocen en la Mujer anunciada en el libro del Génesis -que deja constancia de la entrada del mal y de la muerte en el mundo- a la Madre de Cristo, la "nueva Eva".

Termino con las palabras finales de mi carta pastoral para este curso: "Con el papa Francisco, le pedimos a María, la Madre del Evangelio viviente -que es Jesucristo-, que interceda para que la invitación delPapa a vivir toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que imitamos a María volvemos a creer en el aspecto revolucionario de la ternura y del afecto. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de María también un modelo eclesial para la evangelización”. María, como sabemos, corrió enseguida a ayudar a su prima Isabel que esperaba un hijo, Juan Bautista. Y en Caná de Galilea también corrió a ayudar a unos prometidos que se encontraban con una dificultad el día de su boda.

† Lluís Martínez Sistach Cardenal arzobispo de Barcelona

La fiesta de la Inmaculada

Durante y después del concilio Vaticano II hubo ciertas prevenciones sobre el tradicional culto mariano. Algunas tenían su motivo y otras carecían de él en absoluto.

Durante y después del concilio Vaticano II hubo ciertas prevenciones sobre el tradicional culto mariano. Algunas tenían su motivo y otras carecían de él en absoluto.

Las prevenciones razonables se basaban no en el culto mismo, sino en manifestaciones ridículas de una devoción mal entendida. Se producen estas desviaciones cuando la devoción, a María o a los santos, se tiene al margen de Jesucristo y llega casi a desplazar a Dios. Y se advierten desde el sentido común, porque son manifestaciones artificiosas que se alejan de la razón y de la verdad normal de las cosas. Aunque la intención suele ser buena, son falsificaciones que, al alejarnos de la verdad, alejan también de Dios.

Estar prevenido contra estos errores, no debe llevar a concluir que se ha exagerado en la devoción a la Virgen María. Por el contrario, debe llevarnos a profundizar en las razones de ella, y la primera de todas es tan grande que asume todas las demás: la Virgen es la Madre de Dios.

Estar prevenido contra estos errores, no debe llevar a concluir que se ha exagerado en la devoción a la Virgen María. Por el contrario, debe llevarnos a profundizar en las razones de ella, y la primera de todas es tan grande que asume todas las demás: la Virgen es la Madre de Dios.

Este título, definido desde los primeros concilios de la Iglesia, lleva a que el culto a María nunca puede ser excesivo, porque es un amor que nos conduce derechamente a su Hijo.

¿Quién está más cerca de un hijo que su madre? Así lo entendieron los apóstoles de la primera hora cuando se reunieron con ella después de la resurrección de Cristo, como nos narran las Escrituras. No cuentan, pero es razonable pensar que así sería, que los apóstoles le pedirían a María, acogida en casa de Juan: «Háblanos de tu Hijo». Nadie le conocía mejor, ni podía hablar con más conocimiento de su «vida oculta« durante treinta años.

Estas reflexiones sobre la maternidad divina de María nos ayudan a contemplar hoy otro título que le ha dado la Iglesia desde antiguo: la Inmaculada. Como dogma de fe es relativamente reciente, ya que fue proclamado por Pío IX en 1854, pero siempre se ha creído que en toda su vida y desde el primer momento, la destinada a ser Madre de Dios, fue librada de la experiencia del pecado.

Estas reflexiones sobre la maternidad divina de María nos ayudan a contemplar hoy otro título que le ha dado la Iglesia desde antiguo: la Inmaculada. Como dogma de fe es relativamente reciente, ya que fue proclamado por Pío IX en 1854, pero siempre se ha creído que en toda su vida y desde el primer momento, la destinada a ser Madre de Dios, fue librada de la experiencia del pecado.

Pongamos en manos de su intercesión poderosa nuestro propósito de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para cada uno. Que nos purifique y también purifique a la sociedad en su conjunto de tanta corrupción de costumbres. Las madres desean lo mejor para sus hijos. A ella nos acogemos, santa Madre de Dios, repitiendo una de las más antiguas oraciones.

El Papa en el ángelus: '¡Dejémonos consolar por el Señor!'

Texto completo. Francisco recuerda que sólo Dios puede eliminar las causas de los dramas existenciales y espirituales

Ciudad del Vaticano, (Zenit.org)

Como cada domingo, el papa Francisco rezó la oración del ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, ante una multitud que le atendía en la Plaza de San Pedro.

Como cada domingo, el papa Francisco rezó la oración del ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, ante una multitud que le atendía en la Plaza de San Pedro.

Dirigiéndose a los fieles y peregrinos venidos de todo el mundo, que le acogieron con un largo y caluroso aplauso, el Pontífice argentino les dijo:

"Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Este domingo marca la segunda etapa del Tiempo de Adviento, un tiempo estupendo que despierta en nosotros la espera del regreso de Cristo y el recuerdo de su venida histórica. La liturgia de hoy nos presenta un mensaje lleno de esperanza Es la invitación del Señor expresada por boca del profeta Isaías: "Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios" (40,1). Con estas palabras se abre el Libro de la Consolación, en el que el profeta dirige al pueblo en el exilio el anuncio gozoso de la liberación. El tiempo de tribulación ha terminado; el pueblo de Israel puede mirar con confianza al futuro: le aguarda finalmente el regreso a casa. Y por eso, la invitación a dejarse consolar por el Señor.

Isaías se dirige a gente que ha pasado por un período oscuro, que ha sufrido una prueba muy dura; pero ahora ha llegado el tiempo de la consolación. La tristeza y el miedo pueden dejar lugar a la alegría, porque el Señor mismo guiará a su pueblo en el camino de la liberación y la salvación. ¿Cómo se hará todo esto? Con el cuidado y la ternura de un pastor que cuida de su rebaño. De hecho, Él dará unidad y seguridad al rebaño, lo hará pastar, reunirá en su redil seguro a las ovejas dispersas, prestará especial atención a las más frágiles y débiles (v. 11). Esta es la actitud de Dios hacia nosotros sus criaturas. De ahí que el profeta invita a quien le escucha --incluyéndonos a nosotros, hoy-- a difundir entre el pueblo este mensaje de esperanza. El mensaje es que el Señor nos consuela, y dejar espacio al consuelo que viene del Señor.

Pero no podemos ser mensajeros de la consolación de Dios si nosotros primero no experimentamos la alegría de ser consolados y amados por Él. Esto sucede especialmente cuando escuchamos su Palabra, el Evangelio que tenemos que llevar en el bolsillo. No olvidaros de esto, ¿eh? El Evangelio, en el bolsillo, en el bolso, para leerlo continuamente. Y esto nos da consuelo. Cuando permanecemos en la oración silenciosa en su presencia, cuando nos encontramos con Él en la Eucaristía o en el Sacramento del Perdón. Todo esto nos consuela.

Pero no podemos ser mensajeros de la consolación de Dios si nosotros primero no experimentamos la alegría de ser consolados y amados por Él. Esto sucede especialmente cuando escuchamos su Palabra, el Evangelio que tenemos que llevar en el bolsillo. No olvidaros de esto, ¿eh? El Evangelio, en el bolsillo, en el bolso, para leerlo continuamente. Y esto nos da consuelo. Cuando permanecemos en la oración silenciosa en su presencia, cuando nos encontramos con Él en la Eucaristía o en el Sacramento del Perdón. Todo esto nos consuela.

Dejemos entonces que la invitación de Isaías --"Consolad, consolad a mi pueblo"-- resuene en nuestro corazón en este tiempo de Adviento. Hoy se necesitan personas que sean testigos de la misericordia y de la ternura del Señor, que sacude a los resignados, reanima a los desalentados, enciende el fuego de la esperanza. ¡Él enciende el fuego de la esperanza! ¡Nosotros, no! Muchas situaciones requieren nuestro testimonio consolador. Ser personas alegres, consoladas. Pienso en aquellos que están oprimidos por sufrimientos, injusticias y abusos; a los que son esclavos del dinero, del poder, del éxito, de la mundanidad. Pobrecillos. Tienen consuelos falsos. No, el verdadero consuelo del Señor. Todos estamos llamados a consolar a nuestros hermanos, testimoniando que sólo Dios puede eliminar las causas de los dramas existenciales y espirituales. ¡Él puede hacerlo! ¡Es poderoso!

El mensaje de Isaías, que resuena en este segundo domingo de Adviento, es un bálsamo sobre nuestras heridas y un estímulo para preparar diligentemente el camino del Señor. El profeta, de hecho, habla hoy a nuestro corazón para decirnos que Dios olvida nuestros pecados y nos consuela. Si nos confiamos a Él con corazón humilde y arrepentido, Él derribará los muros del mal, llenará los hoyos de nuestras omisiones, allanará los baches de la soberbia y de la vanidad, y abrirá el camino del encuentro con Él.

Es curioso, pero tantas veces tenemos miedo de la consolación, de ser consolados, es más nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Por qué? Porque en la tristeza nos sentimos casi protagonistas... En cambio, en la consolación, es el Espíritu Santo el protagonista. Es Él el que nos consuela, es Él el que nos da la valentía de salir de nosotros mismos, es Él el que nos lleva a la fuente de toda verdadera consolación, es decir, al Padre. Y esto es la conversión. Por favor, ¡hay que dejarse consolar por el Señor! ¡Consolar por el Señor!

La Virgen María es el "camino" que Dios mismo se ha preparado para venir al mundo. Encomendamos a ella la esperanza de la salvación y la paz para todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo".

Al término de estas palabras, el Santo Padre rezó la oración del ángelus:

Angelus Domini nuntiavit Mariae...

Al concluir la plegaria, llegó el turno de los saludos que tradicionalmente realiza el Pontífice:

"Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos, fieles de Roma y peregrinos venidos de Italia y otros países: a las familias, a los grupos religiosos, a las asociaciones. En particular, saludo a los misioneros y misioneras Identes. ¡Tan buenos! Que lo hacen tan bien; a los fieles de Bianzè, Dalmine, Sassuolo, Arpaise y Oliveri; a la comunidad de rumanos Cordenons - Pordenone; a la asociación "Porta Aperta" de Modena, a las familias de Polesine, a los chicos Petosino. Y deseo a todos un buen domingo".

A continuación, el papa Francisco concluyó su intervención diciendo:

"Por favor, hay que dejarse consolar por el Señor, ¡entendido!¡Dejarse consolar por el Señor! Y sin olvidarse de rezar por mí. Buena comida ¡hasta pronto! Y mañana, buen día de la Inmaculada. Que el Señor os bendiga".