«Somos unos pobres siervos»

- 08 Noviembre 2016

- 08 Noviembre 2016

- 08 Noviembre 2016

Evangelio según San Lucas 17,7-10.

El Señor dijó: «Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando este regresa del campo, ¿acaso le dirá: 'Ven pronto y siéntate a la mesa'? ¿No le dirá más bien: 'Prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después'? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: 'Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber'.»

El Señor dijó: «Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando este regresa del campo, ¿acaso le dirá: 'Ven pronto y siéntate a la mesa'? ¿No le dirá más bien: 'Prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después'? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: 'Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber'.»

Benedicto XVI, papa 2005-2013 Encíclica «Deus caritas est», § 35

«Somos unos pobres siervos»

Éste es un modo de servir que hace humilde al que sirve. No adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo —la cruz—, y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Quien es capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este modo, también él es ayudado; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo. Esto es gracia.

Cuanto más se esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo: «Somos unos pobres siervos » (Lc 17,10). En efecto, reconoce que no actúa fundándose en una superioridad o mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don. A veces, el exceso de necesidades y lo limitado de sus propias actuaciones le harán sentir la tentación del desaliento. Pero, precisamente entonces, le aliviará saber que, en definitiva, él no es más que un instrumento en manos del Señor; se liberará así de la presunción de tener que mejorar el mundo —algo siempre necesario— en primera persona y por sí solo. Hará con humildad lo que le es posible y, con humildad, confiará el resto al Señor.

Cuanto más se esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo: «Somos unos pobres siervos » (Lc 17,10). En efecto, reconoce que no actúa fundándose en una superioridad o mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don. A veces, el exceso de necesidades y lo limitado de sus propias actuaciones le harán sentir la tentación del desaliento. Pero, precisamente entonces, le aliviará saber que, en definitiva, él no es más que un instrumento en manos del Señor; se liberará así de la presunción de tener que mejorar el mundo —algo siempre necesario— en primera persona y por sí solo. Hará con humildad lo que le es posible y, con humildad, confiará el resto al Señor.

Quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio sólo en lo que podemos y hasta que Él nos dé fuerzas. Sin embargo, hacer todo lo que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos, es la tarea que mantiene siempre activo al siervo bueno de Jesucristo: « Nos apremia el amor de Cristo » (2C 5, 14).

Godofredo de Amiens, Santo Obispo, 8 de noviembre

Martirologio Romano: En Soissons, de Francia, muerte de san Godofredo, obispo de Amiéns, que, educado en la vida monástica desde los cinco años, padeció mucho por remediar las luchas en la ciudad entre los señores y los plebeyos, y por la reforma del clero y el pueblo († 1115).

Martirologio Romano: En Soissons, de Francia, muerte de san Godofredo, obispo de Amiéns, que, educado en la vida monástica desde los cinco años, padeció mucho por remediar las luchas en la ciudad entre los señores y los plebeyos, y por la reforma del clero y el pueblo († 1115).

Etimológicamente: Godofredo = “paz de Dios”. Viene de la lengua alemana.

Breve Biografía

Vino al mundo en el año 1066 en Soissons y murió aquí mismo en 1115.

De joven vio que su vocación se inclinaba por ser monje. A los 30 vivía muy feliz como un sencillo religioso en la abadía de Mont-Martin.

En pocos años supo darle prosperidad a la abadía y a todos los alrededores.

Cuando el arzobispo se enteró de quién era este monje, le ofreció que se hiciera cargo de la abadía de san Remigio, la más importante de su diócesis.

Godofredo le contestó diciéndole que no quería. De hacerlo, sería como un hombre que deja a su mujer para irse con otra más guapa.

No obstante, se pensó el tema de la obediencia y, al final, aceptó no ser abad sino obispo de Amiens

Proveniente de una vida monacal, forjada en la austeridad, empezó por reformar al clero que estaba sumido en la simonía y no administraba los sacramentos. Una gran degradación moral y religiosa.

Y no solamente quiso reformar al clero, sino que también se puso duro con los señores que acampaban por sus fueros. Estos últimos se unieron para hacerle la vida imposible. Se encontró de pronto sin amigos.

Por eso, una noche salió huyendo a la Cartuja para esconderse y vivir en paz.

Lo encontraron y le obligaron a volver a la diócesis. Pero estaba ya extenuado de fuerzas y murió poco después en la abadía de San Crispín de Soissons.

Sólo aquello hicimos

Lucas 17, 7-10. Martes XXXII. Tiempo ordinariio. Ciclo C. No somos más que siervos.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Cristo, Rey Nuestro. ¡Venga tu Reino!

Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)

Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)

Te doy gracias por el don de ser cristiano. Mi nombre es según mi modelo: Cristo. Mi virtud la caridad. Y la fuente de mis fuerzas no soy yo, sino tu gracia, en quien tengo puesta mi esperanza. En tus manos mi oración.

Medita lo que Dios te dice en el Evangelio

Soy tan sólo un siervo, tan sólo una sierva. Ciertamente la parábola se ha referido a mí. Es bueno que a veces me pongas en mi lugar, he de admitirlo, Señor. Pues es verdad: yo soy consciente de todas esas ocasiones en que me crezco, en que me reconozco cuanto hago, en que siento que merezco aplausos por una obra buena. Sí, si alguna vez hago algo bueno, suelo pensar que ha sido sólo obra mía, venida de mi propia iniciativa, salida de mis propias fuerzas solamente.

Por ejemplo, si concedo una sonrisa a una persona y veo un fruto bueno, si veo una exteriorización de simpatía en el otro a razón de mi gesto, tiendo a convencerme de que he hecho algo bueno por mi mérito. Tal vez no espero que me aplaudan literalmente, pero disfruto en mi interior de alguna forma al saber que logré algo. Lo mismo que si doy limosna, y veo que el pobre se sonríe; lo mismo que si ayudo en la lectura del domingo y sé que serví en la santa misa. Experimento en mí una sensación natural de triunfo.

El problema, ciertamente, no reside en disfrutar la dicha de servir, en sentir satisfacción al completar una obra digna de alabanza, en experimentar agrado al realizar un acto de virtud, no. Pero siempre he de recordar que por mí mismo, por mí misma nada puedo. Eres Tú, Señor, quien me sostiene, quien me lleva… y quien me pide incluso más. Un «más» que en ocasiones significará acrecentar la cantidad de obras buenas, o un «más» que supondrá aumentar la calidad de mis obras, aquel amor con que realizo mis «servicios», mis responsabilidades, sea en mi familia,en mi apostolado, o en mi entorno. Y confío que Tú me sostendrás también, y que la dicha de vivir según tu corazón es siempre más grande -que la de un simple triunfo personal.

El problema, ciertamente, no reside en disfrutar la dicha de servir, en sentir satisfacción al completar una obra digna de alabanza, en experimentar agrado al realizar un acto de virtud, no. Pero siempre he de recordar que por mí mismo, por mí misma nada puedo. Eres Tú, Señor, quien me sostiene, quien me lleva… y quien me pide incluso más. Un «más» que en ocasiones significará acrecentar la cantidad de obras buenas, o un «más» que supondrá aumentar la calidad de mis obras, aquel amor con que realizo mis «servicios», mis responsabilidades, sea en mi familia,en mi apostolado, o en mi entorno. Y confío que Tú me sostendrás también, y que la dicha de vivir según tu corazón es siempre más grande -que la de un simple triunfo personal.

Así pues, «también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: ‘No somos más que siervos; sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer’».

«El Señor, mediante la Iglesia, te llama una vez más a servir; y te hará bien al corazón repetir en la oración la expresión que Jesús mismo sugirió a sus discípulos para mantenerse en la humildad: “Digan: ‘Somos simples servidores'”, y esto no como fórmula de buena educación sino como verdad después del trabajo “cuando hayan hecho todo lo que se les mande”».

(Homilía de S.S. Francisco, 23 de enero de 2015).

Diálogo con Cristo

Ésta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama.

Propósito

Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.

Hoy rezaré unos minutos en presencia de Cristo en una capilla, pidiendo el don de la verdadera humildad, para poder ser un buen servidor.

Despedida

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

¡Cristo, Rey nuestro!

¡Venga tu Reino!

Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.

Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Nuestras aspiraciones

Estamos insatisfechos con nosotros mismos, nos parece que los demás siempre y en todo, han tenido mejor suerte.

Aceptarnos como criaturas de Dios – son palabras que a menudo escuchamos y sobre las cuales meditamos. En muchas ocasiones estamos insatisfechos con nosotros mismos. Nos parece que los demás siempre y en todo, en la creación y en el crecimiento, han tenido mejor suerte. También nuestras acciones no han sido como hubiéramos querido que fueran. A menudo nos sentimos descontentos de nuestro aspecto, ocupación, ambiente… Además, nos parece que ni Dios es justo porque permite que el sol brille y que la lluvia caiga de igual forma, a los buenos y a los malos. La insatisfacción se acumula a pesar del hecho de que sabemos que como hijos de Dios hemos sido creados precisamente a su imagen y semejanza y de que somos irrepetibles.

Aceptarnos como criaturas de Dios – son palabras que a menudo escuchamos y sobre las cuales meditamos. En muchas ocasiones estamos insatisfechos con nosotros mismos. Nos parece que los demás siempre y en todo, en la creación y en el crecimiento, han tenido mejor suerte. También nuestras acciones no han sido como hubiéramos querido que fueran. A menudo nos sentimos descontentos de nuestro aspecto, ocupación, ambiente… Además, nos parece que ni Dios es justo porque permite que el sol brille y que la lluvia caiga de igual forma, a los buenos y a los malos. La insatisfacción se acumula a pesar del hecho de que sabemos que como hijos de Dios hemos sido creados precisamente a su imagen y semejanza y de que somos irrepetibles.

Muchos escritores espirituales y maestros sostienen que de la aceptación de uno mismo y de todo lo que nos sucede, provoca el cambio de estado en que vivimos. Aceptarse a sí mismo no significa permanecer siendo el mismo y no cambiar nada. Aceptarse a sí mismo es sólo el comienzo del cambio que anhelamos. En caso contrario, permanentemente nos daremos vuelta en un círculo, nos sentiremos cansados y permaneceremos en la misma posición. De esa forma, se acumula la desesperación, crece la falta de esperanza, y al final la esperanza muere.

Muchos escritores espirituales y maestros sostienen que de la aceptación de uno mismo y de todo lo que nos sucede, provoca el cambio de estado en que vivimos. Aceptarse a sí mismo no significa permanecer siendo el mismo y no cambiar nada. Aceptarse a sí mismo es sólo el comienzo del cambio que anhelamos. En caso contrario, permanentemente nos daremos vuelta en un círculo, nos sentiremos cansados y permaneceremos en la misma posición. De esa forma, se acumula la desesperación, crece la falta de esperanza, y al final la esperanza muere.

Una pregunta fundamental sería: ¿Qué anhela nuestro corazón – lo terrenal o lo celestial? Los criterios humanos no son los de Dios. Precisamente eso Jesús reprochó a Pedro cuando éste quiso apartarlo del camino que conducía a través de la cruz y el padecimiento a la salvación. Si durante toda la vida dirigimos nuestros pensamientos y fuerzas a los bienes terrenales y anhelamos “agradar” al mundo y no a Dios y a nosotros mismo, siempre estaremos distanciados de lo más importante: cómo somos ante los ojos de Dios y los nuestros. Por eso, si nuestra insatisfacción proviene debido a las cosas terrenales y a los criterios de este mundo, hemos sido llamados a volvernos a lo que supera este mundo efímero. En la Primera Carta a los Corintios leemos: “Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos.” (cfr. 1 Cor 12,31).

En nuestras aspiraciones se esconde también nuestra individualidad. Es muy importante conocer las propias aspiraciones. ¿Qué cosa realmente deseamos de esta vida? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Es fundamental ser bellos y ricos, si sabemos que la belleza es relativa y la riqueza efímera? Más importante que esto es gritar con el salmista las propias aspiraciones: “Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu”.

¿Qué debemos hacer? Ante todo, como María, agradecer y alabar a Dios. Aceptar todo, realmente todo, lo que Dios quiere de nosotros

– como María, Jesús, José y otros modelos de la Iglesia. Aceptación no significa aceptación de la impotencia y la extinción del deseo de cambiar, sino significa abrir las puertas a una transformación radical de la propia vida. Cuando María acepta la voluntad de Dios, el niño brinca en su seno y Ella da a luz a Jesús. Para nosotros es lo mismo: escuchar y comprender. Después se verifica en nosotros el inicio de una vida nueva y más santa, en la cual ya no es importante lo terrenal, sino lo que concierne al Cielo, desde donde esperamos la esperanza beatífica y la nueva venida del Salvador.

¿Por qué confesar los pecados a los sacerdotes si ellos son simples hombres?

La objeción es frecuente, y no sólo viene de protestantes, sino en algunos casos, también de católicos reacios a la confesión

Pregunta:

Pregunta:

Mi inquietud es ¿por qué debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote, en vez de hacerlo directamente con Dios? No hay referencia bíblica que asevere que debemos confesarnos como lo vengo haciendo. ¿En qué se fundamentó la Iglesia? Disculpe mi ignorancia, pero me encuentro en esta disyuntiva; esto viene a raíz de que he estado hablando con una persona cristiana protestante; ellos dicen que uno debe pedirle perdón a la persona que uno ofendió directamente, y me preguntó sobre qué se basó la Iglesia para este Sacramento.

Respuesta:

La objeción es frecuente, y no sólo viene de protestantes, sino en algunos casos, también de católicos reacios a la confesión. Escribía un convertido, hablando de su vida pasada cuando era protestante: “La creencia católica en el sacramento de la confesión y su práctica de confesar los pecados a un sacerdote, siempre me fastidiaron. Desafiándolos, yo les decía: ‘Sólo Dios puede perdonar los pecados. Nadie tiene que ir a un hombre pecador para ser perdonado. ¡Nos dirigimos directamente a Dios!”[1].

Es cierto, y los protestantes serios no dudan de ello, de que Jesucristo tiene el poder de perdonar los pecados y de hecho, en los Evangelios lo hace en repetidas ocasiones, como al perdonar a la adúltera (Jn 8), al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados (Mc 2,5), a la pecadora en casa de Simón el fariseo: Sus pecados, sus numerosos pecados le quedan perdonados, por el mucho amor que mostró (Lc 7,47), al buen ladrón: En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso (Lc 23,43). Y no sólo eso, sino que Jesucristo reivindica el derecho de hacerlo: El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra (Mc 2,10).

Pero la misma Biblia testimonia que este poder de perdonar los pecados es comunicado a sus apóstoles, y se trata en este caso de un acto absolutorio de los pecados en nombre del mismo Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. El mandato de perdonarnos unos a otros las ofensas es universal (Mt 6,14-15: si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas; Col 3,13: Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros). Pero en este mandato se nos manda que nosotros perdonemos las ofensas hechas contra nosotros mismos; este perdón no implica que el ofensor sea perdonado también por Dios; esto es otra cosa que debe arreglarse entre el pecador y Dios. Precisamente, este asunto Jesucristo lo encarga a sus apóstoles.

Pero la misma Biblia testimonia que este poder de perdonar los pecados es comunicado a sus apóstoles, y se trata en este caso de un acto absolutorio de los pecados en nombre del mismo Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. El mandato de perdonarnos unos a otros las ofensas es universal (Mt 6,14-15: si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas; Col 3,13: Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros). Pero en este mandato se nos manda que nosotros perdonemos las ofensas hechas contra nosotros mismos; este perdón no implica que el ofensor sea perdonado también por Dios; esto es otra cosa que debe arreglarse entre el pecador y Dios. Precisamente, este asunto Jesucristo lo encarga a sus apóstoles.

La promesa de este poder la encontramos en el texto de Mt 16, dirigida a Pedro bajo la metáfora de las llaves y de “atar-desatar”: A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos (Mt 16,19). Ya hemos explicado el significado de la parábola más arriba, al hablar del primado de Pedro. Pero la entrega efectiva de ese poder, tiene lugar después de la Resurrección de Cristo y va dirigida a todos los apóstoles (a diferencia del primado, que sólo se dirige a Pedro, tanto en Mt 16 como en Jn 21): Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos (Jn 20,22-23). Los apóstoles fueron concientes de este poder, como señala San Pablo en la segunda carta a los Corintios: Todo eso es la obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a mí me encargó la obra de la reconciliación (2Co 5,18).

La promesa de este poder la encontramos en el texto de Mt 16, dirigida a Pedro bajo la metáfora de las llaves y de “atar-desatar”: A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos (Mt 16,19). Ya hemos explicado el significado de la parábola más arriba, al hablar del primado de Pedro. Pero la entrega efectiva de ese poder, tiene lugar después de la Resurrección de Cristo y va dirigida a todos los apóstoles (a diferencia del primado, que sólo se dirige a Pedro, tanto en Mt 16 como en Jn 21): Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos (Jn 20,22-23). Los apóstoles fueron concientes de este poder, como señala San Pablo en la segunda carta a los Corintios: Todo eso es la obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a mí me encargó la obra de la reconciliación (2Co 5,18).

Los apóstoles, por su parte, al asegurar la continuidad de su ministerio por medio de la ordenación de sus sucesores (obispos y sacerdotes), les confiaron el poder recibido del mismo Cristo, como le hace notar san Pablo a Timoteo: Te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos (2Tim 1,6). De esta manera, se cumple la promesa del Señor hecha a los apóstoles de que “estaría con ellos hasta el fin del mundo” (cf. Mt 28,20); evidentemente se refería a sus sucesores, puesto que los apóstoles murieron y ellos no están ya en el mundo; por tanto, la promesa de Cristo se refería al ministerio desarrollado por los apóstoles.

No impide, este poder, que el mismo sacerdote sea pecador, porque su poder no está condicionado a su santidad. Él puede perdonar los pecados por el poder recibido en su ordenación, pero al mismo tiempo él necesita del perdón de sus pecados, y por eso debe confesarse con otro sacerdote; y esta necesidad afecta a todo hombre, sea sacerdote, obispo o el mismo Papa.

______________________________________________________

Bibliografía sobre sacerdocio en general:

Antonio Royo Marín, El sacramento del orden, en: Teología moral para seglares, BAC, Madrid 1984, tomo II, pp. 521-559;

Pablo VI, Enc. Sacerdotalis coelibatus (1967);

Michael Schmaus, Teología dogmática, tomo VI (Los sacramentos), Rialp, Madrid 1963, pp. 658-699.

Sobre la confesión:

Antonio Royo Marín, La penitencia, en: Teología moral para seglares, BAC, Madrid 1984, tomo II, pp. 254-502;

P. Adnès, La penitencia, BAC, Madrid 1981;

J. Ramos Regidor, El sacramento de la penitencia, Salamanca 1975;

Juan Pablo II, Exh. Reconciliatio et paenitentia;

Miguel Ángel Fuentes, Revestíos de entrañas de misericordia. Manual de preparación para el sacramento de la penitencia, Ed. Verbo Encarnado, San Rafael 1999;

Id., A quienes perdonéis, Ed. Verbo Encarnado, San Rafael 2002;

B. Häring, Shalom: paz. El sacramento de la reconciliación, Herder, Barcelona 1970;

M. Nicolau, La reconciliación con Dios y con la Iglesia, Madrid 1977;

de orden más histórico es el artículo de Hubert Jedin, La necessité de la confession privée selón le Concile de Trente, en: “La Maison-Dieu” 104 (1970), p. 115.

[1] Cf. Tim Staples, La Biblia me convenció, en: Patrick Madrid, Asombrado por la verdad, p. 255-256.

Manipulación afectiva

Toma decisiones, aunque no tengas toda la certeza de que serán las mejores. No te precipites, pero tampoco lo alargues de manera excesiva.

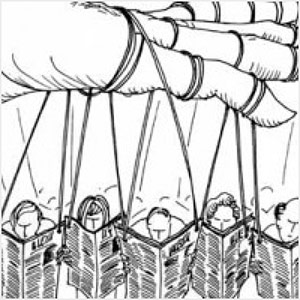

Manipulación afectiva

Manipulación afectiva

Hay mucha gente que se siente manipulada. ¡Sin embargo hay aún más que de hecho están siendo manipulados, pero no se han dado cuenta! Y piensan que la vida tiene que ser así. Que una relación amorosa, laboral o de amistad funciona de esa manera siempre. ¡Pero no!

Manipular significa utilizar a otros para mis propios intereses. La mayor parte de las veces se hace a base de mentiras o de injusticias.

Claro que todos tenemos intereses. Y deseamos alcanzarlos. Lo vemos desde un niño que patalea en el supermercado para que su mamá le compre lo que quiere, hasta una esposa que coquetea con otros para celar a su marido. Pero una cosa es un hecho, y otra es una actitud. Porque muy distintos son los actos aislados que todos podemos realizar inconscientemente, con respecto a la actitud de manipulación constante en la que se puede basar una o varias relaciones interpersonales.

«Padre, mi marido no me da dinero si no hago todo, ¡exactamente todo!, lo que él me dice y de la manera en que a él le agrada.» Una persona manipuladora sabe qué tecla tocar para lograr sus objetivos. «Es que tengo miedo de que me corran de mi trabajo, por eso he accedido a actuar de una manera con la que no estoy de acuerdo.» Todo esto puede parecer inofensivo, y sin embargo, un manipulador lo que logra no es que hagas tal o cual cosa, sino que te conviertas en un objeto que puede usar a su gusto. Llegas a ser una pieza de ajedrez con la cual puede jugar a su antojo. De esta manera, la autoestima de la persona abusada llega a estar por los suelos, llegando a pensar incluso que si no hace lo que el manipulador le pide, entonces su trabajo o su misma persona no tendrá ningún valor. Pautas a seguir:

«Padre, mi marido no me da dinero si no hago todo, ¡exactamente todo!, lo que él me dice y de la manera en que a él le agrada.» Una persona manipuladora sabe qué tecla tocar para lograr sus objetivos. «Es que tengo miedo de que me corran de mi trabajo, por eso he accedido a actuar de una manera con la que no estoy de acuerdo.» Todo esto puede parecer inofensivo, y sin embargo, un manipulador lo que logra no es que hagas tal o cual cosa, sino que te conviertas en un objeto que puede usar a su gusto. Llegas a ser una pieza de ajedrez con la cual puede jugar a su antojo. De esta manera, la autoestima de la persona abusada llega a estar por los suelos, llegando a pensar incluso que si no hace lo que el manipulador le pide, entonces su trabajo o su misma persona no tendrá ningún valor. Pautas a seguir:

1. Lo primero que tienes que hacer es descubrirlo. No es fácil, porque el manipulador es un camaleón. Y puede pasar de un comportamiento impositivo, agresivo y violento, a uno sereno, amistoso y sonriente. Sus reacciones, por eso, serán siempre impredecibles. Un día pueden estar felices, y al siguiente exasperados hasta por el más mínimo detalle. Si algo sale mal, jamás aceptará su responsabilidad. Si algo sale bien, se atribuirá la mayor parte del mérito. La burla, el sarcasmo y las críticas son su arma preferida.

1. Lo primero que tienes que hacer es descubrirlo. No es fácil, porque el manipulador es un camaleón. Y puede pasar de un comportamiento impositivo, agresivo y violento, a uno sereno, amistoso y sonriente. Sus reacciones, por eso, serán siempre impredecibles. Un día pueden estar felices, y al siguiente exasperados hasta por el más mínimo detalle. Si algo sale mal, jamás aceptará su responsabilidad. Si algo sale bien, se atribuirá la mayor parte del mérito. La burla, el sarcasmo y las críticas son su arma preferida.

2. Ahora es importante que te analices a ti mismo(a), para ver hasta dónde te ha afectado una relación así:

- Has perdido seguridad, te sientes vulnerable, débil, sin posibilidad de defenderte.

- Temor excesivo a equivocarte. Haces todo lo posible con tal de no molestar al otro(a). Tu principal preocupación es ésta.

- Tu autoestima ha disminuido considerablemente. Lo que antes estabas seguro(a) de poder hacer, ahora te lo cuestionas siempre.

- Te cuesta tomar decisiones, porque estás al pendiente de lo que el otro pueda pensar.

- No te crees capaz de romper con esta manera de relacionarte.

Y si aún dudas, pregunta a tus familiares y amigos más cercanos si te ven de esta manera o no.

3. Pero ahora, ¿qué hay que hacer?

Lo primero es pedirle luz a Dios para que te ilumine y sepas qué pasos dar. No siempre se trata de romper la relación, como de sanarla. Porque, como dice Jesús, sólo la verdad nos hará libres.

Recuerda que para que haya una manipulación tiene que haber un manipulador y un manipulado. Poco podrás hacer para cambiar al manipulador, ¡pero transformarte a ti mismo(a) está completamente en tu poder!

Recuerda que para que haya una manipulación tiene que haber un manipulador y un manipulado. Poco podrás hacer para cambiar al manipulador, ¡pero transformarte a ti mismo(a) está completamente en tu poder!

No des la batalla solo(a), busca apoyo afectivo en tus amigos y familiares, sicológico si lo necesitas, y espiritual.

Si la situación de abuso es insostenible, tendrás que tomar decisiones drásticas.

Acéptate como eres, con tus defectos y virtudes, pero recuerda que tienes un valor y una dignidad infinitos. Esto no depende del hecho de que los otros lo reconozcan o no. Simplemente es así. Y la primera persona en aceptarlo debes ser tú mismo(a)

Toma decisiones, aunque no tengas toda la certeza de que serán las mejores. No te precipites, pero tampoco lo alargues de manera excesiva.

Y por último, aprende a decir “no” cuando se te pida que hagas algo en contra de tu propia dignidad. ¡Nadie, jamás, puede ser utilizado en contra de su propia libertad!

El Rostro de la Misericordia.

Editorial del Número 54 de la Revista In Formarse

El Rostro de la Misericordia –lo sabemos los cristianos– es el mismísimo Rostro de Cristo; es el rostro del Hombre que Pilato presentó al mundo con su «Ecce Homo»

«¿Quién no es un esclavo? ¡Dime eso!». La obra maestra de Herman Melville, Moby Dick, está repleta de perlas y esta es una de ellas. A su modo muy marineresco, Ismael se pregunta cómo deben relacionarse los hombres unos con otros. Y responde: «Entonces, por más que el viejo capitán me dé órdenes; por más que me den porrazos y puñetazos, tengo la satisfacción de saber que todo está bien; que todos los demás, de un modo o de otro, reciben más o menos algo parecido, –desde un punto de vista físico o metafísico, es decir–; y así el porrazo universal pasa de uno a otro, y todos los hombres deberían frotarse la espalda unos a otros, y quedar contentos». ¡He aquí la más cándida descripción bucanera de la misericordia! La misericordia, en realidad, no es otra cosa que «la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida». Hasta el día de hoy los hombres no han medrado en su búsqueda de aquella sabiduría que les revele cómo convivir con los demás. Muchos valores se avanzan: la tolerancia, la igualdad, la inclusión, la justicia... Y el hombre, como un espectador en medio de un baile de máscaras, mira para allá y para acá buscando reconocer ese rostro familiar y amable en que pueda encontrar reposo. ¿Qué rostro es ese? El Rostro de la Misericordia.

«¿Quién no es un esclavo? ¡Dime eso!». La obra maestra de Herman Melville, Moby Dick, está repleta de perlas y esta es una de ellas. A su modo muy marineresco, Ismael se pregunta cómo deben relacionarse los hombres unos con otros. Y responde: «Entonces, por más que el viejo capitán me dé órdenes; por más que me den porrazos y puñetazos, tengo la satisfacción de saber que todo está bien; que todos los demás, de un modo o de otro, reciben más o menos algo parecido, –desde un punto de vista físico o metafísico, es decir–; y así el porrazo universal pasa de uno a otro, y todos los hombres deberían frotarse la espalda unos a otros, y quedar contentos». ¡He aquí la más cándida descripción bucanera de la misericordia! La misericordia, en realidad, no es otra cosa que «la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida». Hasta el día de hoy los hombres no han medrado en su búsqueda de aquella sabiduría que les revele cómo convivir con los demás. Muchos valores se avanzan: la tolerancia, la igualdad, la inclusión, la justicia... Y el hombre, como un espectador en medio de un baile de máscaras, mira para allá y para acá buscando reconocer ese rostro familiar y amable en que pueda encontrar reposo. ¿Qué rostro es ese? El Rostro de la Misericordia.

El Rostro de la Misericordia –lo sabemos los cristianos– es el mismísimo Rostro de Cristo; es el rostro del Hombre que Pilato presentó al mundo con su «Ecce Homo» (Jn19,5). Él lo recapitula todo en sí (cf. Ef1,10). Pero también los otros hombres, los que nacen y viven y mueren, los que caminan por las plazas y las calles con su vida a cuestas; también ellos en modo fragmentado y como prismático reflejan la misericordia, aunque fuese sólo porque en su humanidad llevan consigo la miseria. ¡Exaltadísima miseria que se granjeó misericordia!

Los articulos de este número exploran diversas facetas de la misericordia. Un primer grupo se refiere al original dispensador de misericordia: Dios. Y este es un buen lugar para comenzar, puesto que la misericordia «es un atributo de Dios mismo, y el poder terrenal se asemeja más a Dios cuando la misericordia sazona la justicia»

En los últimos recovecos del alma humana hay un hondo clamor que implora la misericordia. En algunos hombres este grito se dirige a Dios. En este sentido, Las Confesiones de San Agustín son un solemne canto en homenaje a su misericordia. En un artículo sobre el Juicio Final de Miguel Ángel, se presenta al Juez que se ha cobrado la justicia sobre sí mismo. En efecto, el Rostro de la Misericordia, el rostro del «Ecce Homo» es el del Cristo flagelado. El último artículo de este grupo nos abre una ventana al alma de un ministro de la misericordia, el cura rural de Georges Bernanos. El padre Ambricourt es sin duda alguna testigo y portador de la misericordia de Dios, pero esto es sólo porque antes ha sido su beneficiario. De este modo nos sirve de puente e introducción al segundo grupo de artículos: los que hacen referencia a la misericordia de los hombres. ¿Quién podrá mejor hablar de la misericordia: el acreedor o el deudor? ¿Suspira más hondo el reo que siente liberar su cuello de la picota o el verdugo que refrena la amenaza de su espada? Si es humana la experiencia de la miseria, y por lo tanto la experiencia de ser objeto de misericordia, más humana es la experiencia de dispensarla. El hombre misericordioso es más hombre, quizá precisamente porque entonces se asemeja más a Dios.

En los últimos recovecos del alma humana hay un hondo clamor que implora la misericordia. En algunos hombres este grito se dirige a Dios. En este sentido, Las Confesiones de San Agustín son un solemne canto en homenaje a su misericordia. En un artículo sobre el Juicio Final de Miguel Ángel, se presenta al Juez que se ha cobrado la justicia sobre sí mismo. En efecto, el Rostro de la Misericordia, el rostro del «Ecce Homo» es el del Cristo flagelado. El último artículo de este grupo nos abre una ventana al alma de un ministro de la misericordia, el cura rural de Georges Bernanos. El padre Ambricourt es sin duda alguna testigo y portador de la misericordia de Dios, pero esto es sólo porque antes ha sido su beneficiario. De este modo nos sirve de puente e introducción al segundo grupo de artículos: los que hacen referencia a la misericordia de los hombres. ¿Quién podrá mejor hablar de la misericordia: el acreedor o el deudor? ¿Suspira más hondo el reo que siente liberar su cuello de la picota o el verdugo que refrena la amenaza de su espada? Si es humana la experiencia de la miseria, y por lo tanto la experiencia de ser objeto de misericordia, más humana es la experiencia de dispensarla. El hombre misericordioso es más hombre, quizá precisamente porque entonces se asemeja más a Dios.

Tres artículos tratan de esto. El primero, si bien los actores son hobbits y no hombres, muestra cómo es necesario ver –ver bien– al otro para poder tenerle misericordia. También aquí descubrimos el Rostro de la Misericordia que se deja vislumbrar en el rostro de los hombres, pues ya Cristo había visto al joven rico antes de amarlo. «Iesus autem intuitus eum dilexit eum» (Mc 10,21). La conexión entre la mirada profunda y la misericordia la evidencia también el ahora célebre comentario de Beda el Venerable: «Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi ‘Sequere me». Se dice que el amor es ciego. Pero en realidad el más grande cegador es el odio. Y por eso cuando hay conflictos y guerras entre los hombres, lo primero que se obnubila es la mirada. En donde había antes hombres, ya vemos sólo enemigos. La historia de Eric Lomax y Takashi Nagase muestra cómo la única posible solución al espiral del odio es volver a ver, volver a ofrecer misericordia y construir puentes. Es significativo que el encuentro entre estos dos antiguos enemigos, verdugo y torturado, se haya realizado precisamente sobre el puente del Río Kwai. Sin embargo, no son necesarias condiciones extremas para construir puentes.

Tres artículos tratan de esto. El primero, si bien los actores son hobbits y no hombres, muestra cómo es necesario ver –ver bien– al otro para poder tenerle misericordia. También aquí descubrimos el Rostro de la Misericordia que se deja vislumbrar en el rostro de los hombres, pues ya Cristo había visto al joven rico antes de amarlo. «Iesus autem intuitus eum dilexit eum» (Mc 10,21). La conexión entre la mirada profunda y la misericordia la evidencia también el ahora célebre comentario de Beda el Venerable: «Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi ‘Sequere me». Se dice que el amor es ciego. Pero en realidad el más grande cegador es el odio. Y por eso cuando hay conflictos y guerras entre los hombres, lo primero que se obnubila es la mirada. En donde había antes hombres, ya vemos sólo enemigos. La historia de Eric Lomax y Takashi Nagase muestra cómo la única posible solución al espiral del odio es volver a ver, volver a ofrecer misericordia y construir puentes. Es significativo que el encuentro entre estos dos antiguos enemigos, verdugo y torturado, se haya realizado precisamente sobre el puente del Río Kwai. Sin embargo, no son necesarias condiciones extremas para construir puentes.

Hoy vivimos en la era de la comunicación, de la apertura al otro. ¿Qué mejor tierra para que florezca la misericordia? Se impone, sin embargo una pregunta. Si es verdad todo esto de que la misericordia es realmente humana, ¿entonces por qué es tan reacio el corazón del hombre a dejarla nacer?

Un último artículo en este número traza la historia de la misericordia en el corazón del hombre, desde la clemencia que apenas brota en los héroes griegos hasta la plenitud de la antiquísima oración cristiana Kyrie Eleison con que inicia la celebración eucarística.

La misericordia es una virtud de nobleza sin par. Pero como la flor no se abre si antes no ha crecido la planta y no se ha abonado el terreno y la lluvia no ha regado la tierra, así la misericordia no se da si no se dan juntas otras virtudes. Ella viene de la mano de la humildad, acompañada de la caridad, coronando la justicia y escoltada siempre de la magnanimidad. El natural orgullo del hombre con frecuencia impide su brillo, tanto al implorarla como al otorgarla. Así, Winston Churchill aseguraba al inicio de la Batalla de Inglaterra: «¡Mostraremos misericordia pero no la pediremos!»

Así, por otro lado, tronaba Shylock, el judío de Venecia, endureciendo el puño de la justicia: «¡Carcelero, vigílalo! ¡No me hables de misericordia! Él es el tonto que prestó dinero gratis».

A suavizar este doble endurecimiento se apresura la doble bendición de la misericordia. Pues hay en la misericordia esa cualidad que tiene la sonrisa: que agracia tanto al que la da como al que la recibe. «La propiedad de la misericordia es que no es forzada; cae como la dulce lluvia del cielo sobre el llano abajo; es dos veces bendita: bendice al que la concede y al que la recibe. Es más poderosa en el que es más poderoso; sienta mejor que la corona al monarca sobre su trono. El cetro muestra la fuerza del poder temporal, el atributo de la majestad y del respeto donde reside el temor y admiración de los reyes. Pero la clemencia está por encima de esa autoridad del cetro; tiene su trono en los corazones de los reyes. [...] Entonces, considera bien esto: que en estricta justicia ninguno de nosotros encontrará salvación» Entre todas las virtudes que embellecen la convivencia de los hombres, la primera es la misericordia. Su acto propio es el de dolerse de los males ajenos y suplir los defectos del prójimo. Ella se abaja hasta la miseria del caído y se compadece. Verdaderamente es más excelsa cuanto más grande es su poseedor porque en el grande la misericordia recorre mayor distancia para llegar al mísero. Así como que la corrupción de los mejores es la peor, igualmente la clemencia para con los peores es la mejor. En último análisis, es imposible comprender la misericordia sin reconocer primero la bajeza. Pero la bajeza no es siempre miseria. Abajarse es rebajarse sólo cuando el que se abaja debería de estar más alto. Pero el que se reconoce pequeño frente a uno que es grande no tiene motivo de vergüenza. Llegamos así a la verdad que está a la base de la misericordia: nuestra universal condición de creaturalidad. Es porque somos creaturas de un Dios soberano que pedir misericordia no es degradante. Es porque nos asemeja a él que conceder misericordia no es debilidad. Sentirse necesitado de misericordia, empuñar el terrible poder redentor del que dispensa misericordia: ¿habrá experiencia más humana? «Todos pedimos misericordia; y ese mismo ruego nos enseña a todos que debemos hacer las obras de la misericordia».